Le ras-le-bol fiscal qui s'est manifesté avec les Gilets jaunes est le symptôme d'un mal profond en France : la hausse des inégalités et la constante dégradation des services publics. La question des dépenses publiques occupe dès lors l'attention de nombreux Français, qui dénoncent une augmentation de la charge fiscale d'une part, et une mauvaise qualité des services publics d'autre part. Si ces deux sentiments reposent bien sur des réalités statistiques, il faut garder à l'esprit un constat essentiel : c’est moins le niveau général des impôts que l’inégale répartition de la charge fiscale (le manque de progressivité) qui mine notre système économique.

Abonnement Élucid

« Plus la société se civilise, plus l’État est dispendieux ». À travers cette phrase, l’économiste allemand Adolph Wagner décrivait l’augmentation des dépenses publiques en Europe, qu’il constatait déjà en 1872. Un tel phénomène ne pose pas de problème en soi, mais il faut noter que depuis les années 1970, l'État français ne parvient pas à lever des recettes équilibrées avec ses dépenses.

Une dépendance à l'égard des marchés financiers

Depuis 1960, les dépenses publiques ont fortement augmenté, passant de 35 % du PIB à plus de 55 % en 2019. Sans prendre en compte les dépenses publiques pendant la pandémie de Covid-19, on constate sur longue période que la hausse des dépenses publiques a été beaucoup plus forte pendant les 30 Glorieuses (+0,5 % par an) qu’à partir des années 1980 (+0,2 % par an).

Les recettes ont quant à elles moins progressé que les dépenses après 1980, engendrant ainsi un déficit chronique qui perdure encore de nos jours. Si le déficit n’est pas intrinsèquement mauvais, son mode de financement ne repose plus sur des acteurs nationaux. Les administrations publiques sont en effet contraintes d’emprunter auprès des marchés financiers pour honorer l’ensemble de leurs engagements budgétaires. Ces derniers peuvent ainsi faire pression sur l’administration via la variation des taux d’intérêt.

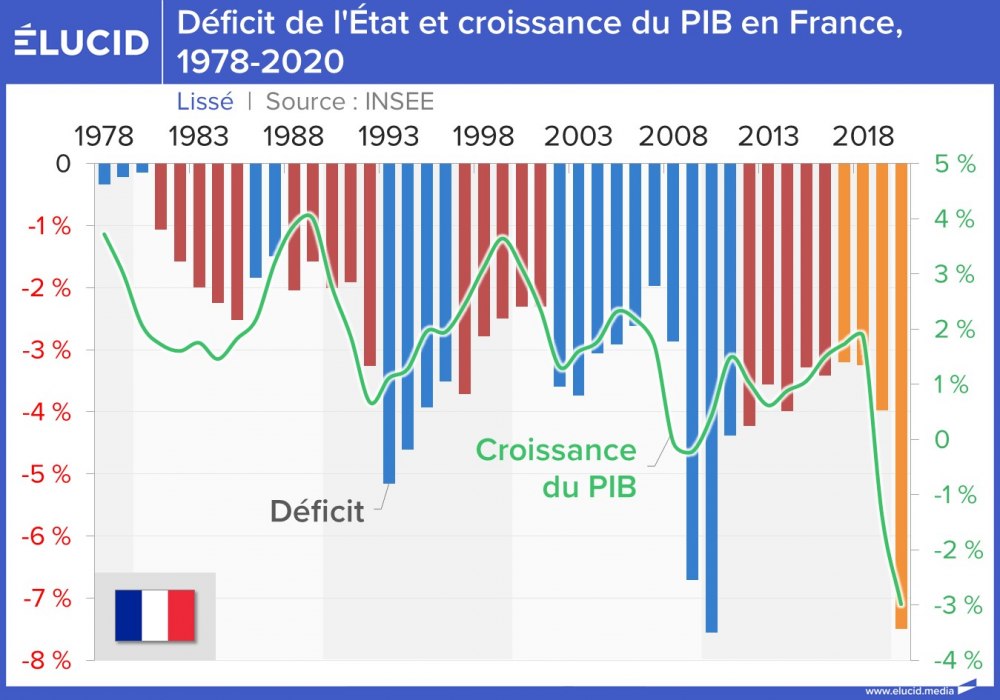

En 2020, le déficit de l’État était évalué à 195 milliards d’euros, surpassant le précédent record atteint au moment de la crise financière de 2008, où il avait représenté 147 milliards d’euros.

Historiquement, le déficit public est lié à l’évolution de la croissance économique. Plus celle-ci ralentit, et plus l’État est tenté de s’endetter pour relancer la machine économique. On parle généralement « d’effet ciseaux » pour caractériser ce phénomène d’accroissement des dépenses en phase de forte réduction des recettes : les dépenses publiques jouent ainsi le rôle de « stabilisateurs automatiques » pour amortir le choc des récessions.

Si cela est donc particulièrement visible pendant les différentes crises économiques, le problème reste que l’État continue aussi de s’endetter quand la croissance est revenue. Ces deux endettements, en phase de crise et en phase de reprise, ne sont néanmoins pas issus des mêmes logiques. Lors des crises, les dépenses publiques connaissent une augmentation rapide et plus ou moins durable. Cependant, sur le long terme, c’est davantage par la modération des taux d’imposition, en particulier ceux sur les entreprises (baisse d’impôt sur les sociétés, baisse de cotisations patronales…), que l’État tente de « stimuler la croissance ».

Si l’État utilise à profusion ce levier fiscal, c’est aussi car les autres leviers (création monétaire, mesures protectionnistes…) sont grippés en raison des règles ayant cours au sein de l’Union européenne (indépendance de la banque centrale, protection de la libre concurrence notamment).

La protection sociale au cœur des dépenses publiques

Près de la moitié des dépenses publiques sont consacrées à notre modèle de protection sociale. Elles correspondent à des dépenses de sécurité sociale comprenant majoritairement les dépenses de santé et les retraites, mais aussi plus marginalement les allocations chômage et les allocations familiales. Ces dépenses sont passées de 19 % du PIB en 1978 à plus de 26 % en 2020.

La principale raison à cet accroissement des dépenses sociales tient au vieillissement de la population française qui joue sur le montant des retraites à verser, mais aussi sur les dépenses de santé. Il fait suite au vieillissement de la génération issue du baby-boom d’après-guerre.

Si en 1946, on comptait 3,4 actifs pour 1 senior, on ne compte désormais que 1,8 actif pour 1 senior. Ceci s'explique à la fois par la hausse du nombre de retraités et par la diminution de la natalité. La charge fiscale se répartit donc sur un nombre plus restreint de ménages en activité.

À cette évolution démographique s’ajoute une modification dans la répartition du financement de la sécurité sociale. On observe que sur longue période, les recettes de la sécurité sociale reposent de plus en plus sur les ménages au détriment des entreprises. Alors que les ménages ne contribuaient qu’à 36 % du budget de la sécurité sociale en 1990, ils en représentaient 54 % en 2020. C’est au nom des politiques de désinflation compétitive (aujourd’hui appelée « politique de compétitivité ») que les grandes entreprises en particulier ont bénéficié de régimes fiscaux favorables.

Ainsi, l’exonération de plus en plus large de paiement des cotisations patronales sur les bas salaires depuis 1993 a réduit la part de contribution des entreprises à la solidarité nationale. In fine, les ménages portent une charge fiscale supérieure. Ce gel des cotisations patronales et la fiscalisation de la protection sociale sont pensés pour perdurer en raison de la politique de l’Union Européenne visant à aligner les fiscalités européennes et renforcer la compétitivité-prix de la France.

Un pays qui se tient sage

Contrairement à ce que l’on peut entendre dans les médias traditionnels, les dépenses publiques hors dépenses de sécurité sociale sont remarquablement stables depuis le milieu des années 1980. Elles représentent depuis cette date environ 32 % du PIB de la France. Le mythe d’une France incapable de tenir ses finances est donc faux en ce qui concerne l’appareil d’État et les collectivités locales.

La raison du dérapage des finances publiques est moins due au surcroît de dépenses de l’État ou des collectivités locales qu’à la baisse progressive des recettes dans l’idée de favoriser le « retour de la croissance économique ».

L'appauvrissement caché de l'État

Il est évident qu’en gardant un niveau de dépenses continuellement supérieur à ses recettes, l’État augmente par la même occasion les charges d’intérêts qu’il doit dépenser pour le service de sa dette. Cependant, il faut souligner que les très bas taux de crédit enregistrés depuis 2011 ont permis de fortement limiter la charge de la dette pour l’État. Il n’est en revanche pas certain que les taux d’emprunt restent bas indéfiniment, ce qui pourrait créer un gros problème de financement à l’avenir. Sur ce sujet, il est malheureusement difficile d’anticiper l’avenir, trop d’incertitudes se faisant jour à l’heure actuelle.

En résumé, les administrations publiques font face à un double enjeu : d'une part, l’augmentation « naturelle » des dépenses est due à une modification des déséquilibres démographiques ; d’autre part, les recettes publiques tendent à évoluer moins vite que les dépenses, les élites dirigeantes cherchant par là à ne pas « freiner la croissance économique » (même si la science économique a montré que plus de dépenses publiques ne signifie pas moins de croissance).

Cependant, la question démographique n'est pas la seule responsable de l'augmentation des dépenses publiques. Un autre mécanisme plus insidieux tient au fait qu'une part de plus ne plus importante des dépenses publiques est en fait consacrée à soutenir le secteur privé, sous forme de subventions et de crédits d'impôt. Ces aides et subventions publiques (destinées également à certains ménages) représentaient près de 120 milliards d’euros de dépenses en 2020, en forte augmentation depuis les années 2000. Elles représentaient alors 5 % des dépenses publiques totales contre 8 à 10 % aujourd’hui.

Les dépenses de l’État et des collectivités locales, hors sécurité sociale, étant stables sur longue période, l’augmentation des subventions aux entreprises se fait donc au détriment des autres missions régaliennes de l’État (éducation, défense, justice…). On a ainsi bien vu pendant la crise économique de 2008 que l’État était devenu l’assureur du privé et de ses dérives, selon la logique maintenant bien connue de « socialisation des pertes et de privatisation des profits ».

Les ménages, sur lesquels se reporte de plus en plus la charge fiscale, voient quant à eux diminuer toujours davantage la qualité des services publics.

Si on recalcule le déficit public en tenant compte de la charge de la dette (déficit primaire) et des subventions aux entreprises, il apparaît que la France n’est pas en déficit chronique, puisque les deux seules périodes de déficit « réel » depuis les années 1980 se concentrent pendant la crise de 2008 et pendant la crise Covid de 2020.

Une exception en Europe

Ce qui distingue la France du reste de l’Europe est moins sa tendance au déficit public (qui est en partie artificiel) que son niveau de protection sociale. En effet, la France se distingue d’autres pays européens du fait qu’elle consacre près d’un quart de son PIB en dépenses de protection sociale contre seulement 19 % en Allemagne ou 17 % en Espagne.

Ces différences de chiffres n'ont rien à voir avec une « meilleure efficacité » des dépenses de santé allemandes, mais s'expliquent du fait qu’en Allemagne, une partie des dépenses de protection sociale sont assurées par le secteur privé (mutuelles, assurances, hôpitaux privés…). Dès lors, celles-ci n’apparaissent pas dans ces comparatifs. La France a quant à elle fait le choix de socialiser une partie de son économie et cela représente un modèle solidaire de haut niveau de protection sociale.

En revanche, lorsque l’on compare les autres dépenses publiques françaises à la moyenne de la zone euro, on identifie beaucoup moins d’« exceptionnalisme » français en matière de dépenses publiques. On note même que depuis le milieu des années 1980, les recettes des administrations publiques centrales (c’est-à-dire l’État) sont en constante diminution en termes de part dans le PIB. L’augmentation du déficit de l’État tient donc non pas à une forte hausse des dépenses, mais bien à une importante diminution des recettes (en % du PIB) !

Des dépenses publiques qui restent efficaces

Les salaires versés aux fonctionnaires, qui représentent l’essentiel du « coût » des services publics, ne représentaient en 2018 que 22 % des dépenses publiques totales. L’essentiel de la dépense publique est en réalité consacré au versement de prestations sociales. Elles représentaient en 2018 un montant de 600 milliards d’euros, soit environ 46 % des dépenses publiques totales. Cela contribue pour une part non négligeable au revenu des ménages français.

Hormis son poste des dépenses sociales, la France ne se distingue de ses voisins européens que par une importante part des dépenses consacrée au soutien à l’économie, principalement à destination des entreprises (cf. « Affaires économiques »). Autrement dit, le soutien aux entreprises est ce qui place la France en tête des dépenses publiques hors sécurité sociale.

À l’inverse, les dépenses dans l’éducation et dans le fonctionnement des administrations publiques, restent très contenues et gérées avec une réelle parcimonie : dans ces deux catégories, la France se situe dans la moyenne inférieure des grands pays d’Europe.

En réalisant le traditionnel comparatif France/Allemagne, on retrouve l’ensemble des éléments abordés au cours de notre analyse, à savoir un important choix français de socialisation de la dépense publique, qui explique à lui seul un écart des dépenses publiques des deux pays rapportés au PIB de près de 5 %.

Le soutien public à l’économie est la deuxième grande différence, puisque l’Allemagne lui consacre 2,6 % de son PIB en moins par rapport à la France. Si l'on retire ces deux éléments, la dépense publique rapportée au PIB est seulement 2,8 % plus élevée en France qu’en Allemagne.

La spécificité française en matière de comptes publics tient moins à son caractère déficitaire qu’à son caractère fortement socialisé, c’est-à-dire orienté vers les dépenses de sécurité sociale. La France se distingue de ses partenaires européens par la place importante occupée par les dépenses publiques de protection sociale, là où ailleurs, des assurances privées sont davantage sollicitées.

Hormis les dépenses sociales qui sont très liées à l’évolution démographique du pays, les dépenses publiques sont stables depuis les années 1980. Une part importante de ces dépenses est consacrée à des subventions directes principalement à destination des entreprises privées.

Si on retranchait des dépenses publiques ces subventions, ainsi que la charge d’intérêt que l’État paye sur sa dette publique, les comptes de la nation seraient non plus en déficit chronique, mais bien excédentaire sur quasiment toute la période. L’excédent public n’est d’ailleurs pas en lui-même signe de bonne gestion, car l’Allemagne, en excédent depuis de nombreuses années, fait aussi face au délabrement de ses infrastructures publiques faute d’investissements adéquats.

La baisse du consentement à l’impôt perceptible de façon croissante d’année en année, peut s’expliquer du fait que les recettes publiques proviennent toujours davantage des ménages et non plus des entreprises, sans que la qualité des services publics n’en soit améliorée.

*

Vous avez manqué l'analyse d'Élucid sur la question du pouvoir d'achat à l'issue du quinquennat Macron ? Cliquez ICI pour la découvrir !

Photo d'ouverture : Andrii Yalanskyi - @Shutterstock

Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !

Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :

S’abonner

Accès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

5 commentaires

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner