La bourgeoisie gagne la guerre sociale en imposant son langage. Dans La guerre des mots, contre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie (Le passager Clandestin), coécrit avec Sélim Derkaoui, le sociologue et philosophe Nicolas Framont, rédacteur en chef du magazine Frustration, décortique les termes devenus récurrents (« charges sociales », « collaborateur », « réforme », etc.) qui assurent le maintien des politiques néolibérales.

Abonnement Élucid

Laurent Ottavi (Élucid) : Dans votre livre La guerre des mots, vous montrez à plusieurs reprises les passerelles entre le jargon managérial et le vocabulaire utilisé dans les mondes politique et médiatique. Le second procède-t-il en général du premier ?

Nicolas Framont : En général oui, car les producteurs de vocabulaire idéologique se trouvent plutôt du côté du monde managérial : concrètement, il y a des gens qui sont payés pour renouveler en permanence les mythes et les justifications de l’exploitation capitaliste par des cabinets de conseil, des services Ressources Humaines de grands groupes ou des entreprises de coaching et « d’accompagnement ». Un exemple : une théorie de management récente consiste à pousser les entreprises à évaluer « l’état d’esprit de croissance » (growth mindset) de leurs salariés, en considérant leur « savoir être », leur façon de « collaborer » et de « faire grandir » leurs collègues…

Cette théorie a été forgée par une vague « philosophe du management » états-unienne puis digérée par de multiples cabinets spécialisés qui sont venus formés le top management de grands groupes, qui forment ensuite leurs filiales. À la fin, ce sont des milliers de personnes qui sont contraintes d’utiliser ces termes en apparence creux, en réalité ultra régressifs socialement (puisque non seulement il faut accepter la domination et l’exploitation, mais maintenant il faut le faire avec le sourire et de façon « constructive »).

Ces termes de l’entreprise — « collaborateurs », « pilotage », « feuille de route » — sont repris par le monde médiatique le plus souvent par inconscience. Les journalistes ont très peu de réflexivité sur leur propre pratique et leur propre façon d’écrire, d’une part parce qu’on ne leur laisse pas le temps, d’autre part parce qu’ils perçoivent l’esprit critique comme un engagement alors qu’eux se considèrent comme « neutre ». Or, la neutralité c’est la reprise débile des idées dominantes.

Quant aux politiques, une partie d’entre eux, comme Macron, sont fascinés par le monde de la grande entreprise, qu’ils estiment devoir imiter. Ils le font par complexe de classe, car ils se considèrent comme des gagnepetits comparés à leurs homologues du secteur privé, mais aussi par idéologie : ils veulent « gérer l’entreprise France » et pour ça, le vocabulaire dépolitisant et technicisant de la grande entreprise est idéal. Il ne s’agit plus de faire des choix politiques, mais de « piloter » une machine capitaliste.

« Le monde de l’entreprise capitaliste sait utiliser les termes en vigueur dans le débat politique pour les ingérer et les vider de leurs substances. »

Les choses se passent aussi dans le sens inverse : le monde de l’entreprise capitaliste sait utiliser les termes en vigueur dans le débat politique pour les ingérer et les vider de leurs substances : « inclusion », « diversité », équité », mais aussi « liberté » sont utilisés au sein des entreprises.

Élucid : L’ensemble de ces mots assure, expliquez-vous, la domination de la bourgeoisie. Pouvez-vous la définir en soulignant notamment son lien avec le capitalisme néolibéral ? Pouvez-vous également définir ce qu’est la sous-bourgeoisie ?

Nicolas Framont : La classe bourgeoise est la classe dirigeante dans notre système capitaliste. Elle cumule direction du travail via les entreprises, direction de l’État et direction des médias. Cette classe sociale regroupe les personnes qui possèdent les moyens de production et leur famille. C’est-à-dire, tous ceux qui ont du patrimoine financier et immobilier productif : posséder des logements qu’on loue à d’autres, et pas simplement posséder son propre logement. Mais aussi posséder un nombre d’actions conséquent qui nous donne une place dans les orientations stratégiques d’une ou plusieurs entreprises.

La bourgeoisie se reproduit à travers le temps. Naître dans la classe bourgeoise, c’est être assuré d’obtenir du pouvoir politique, économique ou médiatique. Dirigeantes et dirigeants d’entreprise, hauts fonctionnaires, directrice et directeurs de maisons d’édition et de journaux… mais aussi tous leurs ayants droit, parents, enfants, amis, qui bénéficient du réseau et de l’entre-soi bourgeois.

Pour parvenir à exercer sa domination sur le reste de la société, la classe bourgeoise a besoin d’un groupe intermédiaire, d’une courroie de transmission. C’est ce que nous appelons la « sous-bourgeoisie » dans Frustration, terme plus adéquat que « petite bourgeoisie » parce qu’il définit bien ce lien d’interdépendance entre les deux classes. La sous-bourgeoisie regroupe celles et ceux qui conçoivent, organisent et justifient le règne de la bourgeoisie dans nos vies.

Dans une entreprise, ce sont par exemple les Directrices et directeurs des ressources humaines qui organisent la masse salariale de façon à la rendre moins couteuse et plus productive. À l’échelle de la société, ce sont les éditorialistes qui justifient chaque matin les injustices. Ce groupe possède un certain niveau de vie qui garantit son adhésion aux intérêts de la classe bourgeoise, dont il ne fait toutefois pas partie.

Ce sont des catégories imparfaites, avec de nombreux contre-exemples, et où les individus ont une toute petite marge de manœuvre. Mais elles permettent de comprendre l’équilibre du pouvoir dans nos sociétés, bien plus que les termes flous que l’extrême droite et les libéraux ont diffusés dans la société comme « bobos » (catégorie culturelle qui ne parle pas des rapports d’exploitation capitaliste, c’est pratique), « ultra riches » (qui se focalise sur le niveau de fortune) ou encore « les 0,01 % », qui simplifie bien trop les rapports de classe et invisibilise le rôle essentiel de la sous-bourgeoisie.

Le macronisme marque-t-il le triomphe de la bourgeoisie ?

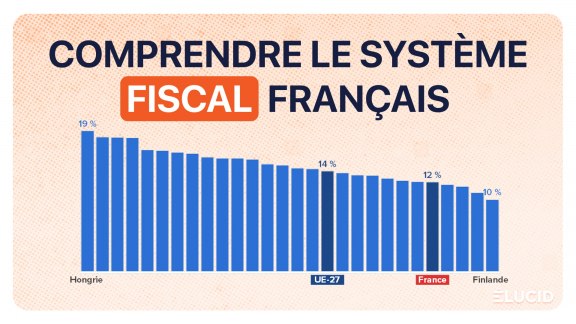

Il marque le triomphe et, si l’on est optimiste, il amorce son déclin. Car oui, la bourgeoisie a obtenu des gains très significatifs grâce à Macron. Sur le plan fiscal, elle a bénéficié de toutes ses mesures. Ses possibilités d’exploitation du reste de la société se sont accrues — Macron a considérablement affaibli les salariés et leurs représentants, il ne faut pas l’oublier. Mais Macron a aussi mis fin au bipartisme de façade qui laissait croire à un semblant de démocratie.

Par ses mensonges, sa violence et son mépris, il a mis fin au peu de crédit dont la bourgeoisie et ses institutions jouissaient vis-à-vis du reste de la population. Qui adhère encore aux grands mythes capitalistes après 5 ans de Macron ? Le mépris et la violence de Macron ont aussi fait remonter la conscience de classe des dominés de façon forte, quoi qu’encore peu visible à l’œil nu. Il n’empêche que la colère gronde et que la bourgeoisie devrait s’inquiéter.

« La bourgeoisie invisibilise sa propre existence en tant que classe et donne l’illusion que les inégalités ne sont qu’individuelles, justifiables par le mérite, l’intelligence ou la chance. »

Quels sont les principaux objectifs visés par la bourgeoisie quand elle utilise les mots que vous analysez dans votre livre : gommer le conflit/le réel, ne s’engager à rien, se rendre invisible ?

Dans les entreprises où j’interviens comme formateur et expert pour le compte des représentants du personnel, je suis frappé de voir comment la mission des DRH est de nier le réel. Tous les faits contrariants pour la domination patronale — expression de souffrance, démission, violence — sont gommés, euphémisés voir contredits. La mission première des représentants de salariés est de continuer de nommer ces faits, de parler du réel, sans devenir fous face au déni de son interlocuteur. La bourgeoisie agit de la même façon au niveau d’une société : elle invisibilise sa propre existence en tant que classe et donne l’illusion que les inégalités ne sont qu’individuelles, justifiables par le mérite, l’intelligence ou à la limite la chance.

Regardez le mérite : c’est le concept le plus mensonger possible, qui consiste quand même à monopoliser toutes les voies d’accès, tous les moyens pour parvenir à une situation de pouvoir et ensuite dire « vous voyez, on l’a mérité ! ». Rien n’est plus faux que le mérite, rien n’existe moins que la « méritocratie républicaine » et pourtant la classe dominante n’a que ce mot à la bouche. Elle le fait pour cacher ses privilèges, sa domination et, je suppose, se sentir bien dans ses baskets, se dire qu’elle n'est pas là où elle est que parce qu’elle et ses ancêtres ont écrasé la majeure partie du monde pour y parvenir.

Que révèlent également ces mots des moyens utilisés par la bourgeoisie pour imposer sa domination (peur, infantilisation, diabolisation, culpabilisation, fausse consultation…) ?

La bourgeoisie agit comme un ex-toxique ou un « pervers narcissique » dans les relations individuelles : elle et ses relais passent leur temps à saper la confiance que nous devrions avoir en nous-mêmes. Elle inverse tout : elle dit que c’est elle qui crée les richesses alors que c’est nous qui travaillons, elle dit que ce sont ses patrons qui « offrent du travail » alors que c’est notre travail qui permet leurs dividendes… Elle nous fait passer pour des crétins, et cela marche pas mal : nous serions incultes, nuls en économie, incapable de comprendre ses décisions — nombre de militants, même les plus gauchistes, relaient cette idée d’une population abrutie par la télé et les réseaux sociaux, et c’est déplorable.

Ils font preuve de la même infantilisation que les dominants qui, lorsque l’une de leurs mesures injustes est contestée, comme la réforme des retraites, disent qu’il faut nous réexpliquer. La bourgeoisie et ses défenseurs vont jusqu’à refaire l’Histoire, pour attribuer aux peuples les pires moments de l’humanité comme le fascisme et le nazisme, alors que ces processus sont nés de la complaisance ou de la démission des représentants bourgeois. Ils veulent que nous nous méfiions de nous-mêmes, que nous nous sentions trop faibles pour vivre sans eux.

« Le mythe de la classe moyenne gomme la lutte des classes et permet aux bourgeois et sous-bourgeois de rappeler leur "normalité" vis-à-vis des classes laborieuses… »

Pourquoi la bourgeoisie insiste-t-elle tant sur ce que vous appelez le « mythe de la classe moyenne » ?

Le mythe de la classe moyenne, c’est-à-dire l’idée selon laquelle nous ne serions plus dans une société de classe, mais une société « moyennisée », où nous vivrions globalement pareils, repose sur une projection statistique réalisée à la fin des années 70 et rendue totalement fausse par l’évolution des inégalités et du rapport entre capital et travail depuis les années 90. Il demeure pour gommer la lutte des classes, mais aussi pour permettre aux bourgeois et sous-bourgeois de rappeler leur « normalité » vis-à-vis des classes laborieuses…

Quels seraient les moyens de retrouver les mots justes, plus proches du réel et permettant de lutter contre le capitalisme et la bourgeoisie ?

« Le réel est révolutionnaire », disait un slogan de mai 68. À Frustration, nous y croyons beaucoup. Nos articles sont nettement moins biaisés et idéologiques que ceux de la presse mainstream qui se prétend neutre. Pour trouver les mots justes, il faut donc s’approcher le plus possible du réel, et chercher les clivages derrière tous les consensus. Il faut aussi sortir des abstractions, le plus possible : dire « les marchés », « la finance » ou « le néolibéralisme », c’est finalement pareil : on ne sait pas de qui on parle et par conséquent, on ne sait pas contre qui lutter. « La bourgeoisie », c’est un terme imparfait, mais il a l’immense mérite de nous rappeler que ceux qui nous maintiennent dans cet état de minorité et d’insécurité écologique et sociale ce sont des individus faits de chairs et d’os, qui ont un nom et une adresse.

Ensuite, il ne faut pas hésiter à assumer la dimension politique des mots que l’on utilise : les bourgeois le font bien, eux. Ainsi, si je parle de « classes laborieuses » plutôt que de « classes populaires », c’est que je pense que l’on a collectivement besoin de se définir par rapport au travail, à ce qu’on apporte à la société et à l’unité que l’on pourrait constituer si l’on agissait tous ensemble contre nos adversaires. Et il ne faut pas réserver ces termes aux articles et aux textes théoriques : dans nos discussions les plus quotidiennes, utiliser ces termes de classe — par exemple — joue un rôle dans notre façon d’échanger. C’est comme parler de patriarcat le plus naturellement du monde, ça ne résout pas tout, mais ça pousse son interlocuteur à se positionner dans la guerre sociale en cours.

Propos recueillis par Laurent Ottavi.

Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !

Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :

S’abonner

Accès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

2 commentaires

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner