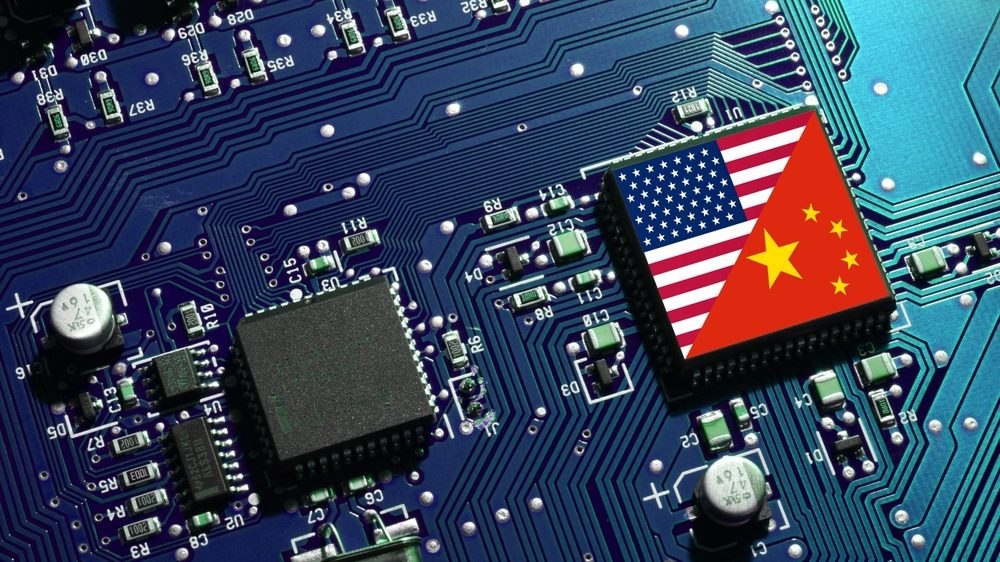

Ils sont partout, dans tous les secteurs : des transports aux énergies, en passant par les télécoms, mais aussi la défense et l’aérospatial. Les semi-conducteurs – qui permettent de fabriquer des puces électroniques, des plus classiques aux plus avancées et basées sur la « méga-tendance » de l’IA – se retrouvent au cœur des enjeux économiques, financiers et géopolitiques mondiaux. Ils représentent une arme décisive pour devenir une superpuissance technologique et militaire à l’échelle mondiale. Sur ce marché ultra-mondialisé et hyper-spécialisé, les rôles se sont répartis entre les États-Unis pour la conception et les logiciels, le Japon, mais surtout l'Europe pour l'outillage industriel, et l'Asie, particulièrement Taïwan, pour la fabrication des puces. Une interdépendance qui cristallise les risques de pénurie mondiale.

Dans ce contexte, les États-Unis, historiquement leaders sur le marché, mettent le paquet pour relocaliser la production, tout en livrant une bataille économique brutale à la Chine qui, elle, progresse malgré tout et prépare sa riposte… sur le long terme. Et au milieu, un élément peut tout faire basculer : le sort de Taïwan qui héberge le plus grand et le plus avancé – et de loin – des fabricants de semi-conducteurs au monde.

Les semi-conducteurs sont absolument partout

L’ère où le pétrole était LE chef d’orchestre des enjeux économiques, financiers et géopolitiques mondiaux est bel et bien terminée. Désormais, ce sont les semi-conducteurs qui sont au cœur du grand jeu stratégique international.

Les semi-conducteurs sont des corps non métalliques qui conduisent parfaitement l’électricité. Ce sont eux qui permettent de produire des puces électroniques. Ces puces ont complètement envahi le quotidien des Hommes : elles sont présentes dans les voitures (il faut désormais plus de 1 000 puces dans une voiture thermique et plus de 3 000 dans une électrique), les bus, les trams, les trains, les avions, les ascenseurs, mais aussi les téléphones, tablettes et montres connectées, les ordinateurs et les téléviseurs, ou encore toutes les machines à laver le linge ou la vaisselle, les grille-pains, les cafetières, les aspirateurs, etc.

Elles sont indispensables dans le déploiement de la 5G, dans la fourniture d’énergies renouvelables, des panneaux solaires aux éoliennes en passant par le nucléaire. Les puces électroniques sont en outre au cœur de la révolution concernant les technologies de pointe : il en faut toujours plus – et toujours plus miniaturisées, mais toujours plus puissantes – dans les secteurs de l’Internet des objets, de l’Intelligence artificielle (IA) – particulièrement de l’IA générative –, des voitures autonomes, etc.

Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité

S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

2 commentaires

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner