La critique politique de l’euro a disparu sans que la politique monétaire de la Banque centrale européenne ne suffise à éliminer ses défauts structurels. L’économiste Jacques Sapir, directeur d’études à l’EHESS, enseignant à l’École de Guerre Économique et membre étranger de l’Académie des Sciences de Russie, auteur à ce sujet de plusieurs livres, La fin de l’eurolibéralisme (Seuil, 2006), Faut-il sortir de l’euro (Seuil, 2012), Les scenarii de dissolution de l’euro (Fondation Res Publica, 2013) et L’euro contre la France, l’euro contre l’Europe (Cerf, 2016), revient sur les vices originels de la monnaie dite « unique » et explique en quoi le sujet demeure d’une brûlante actualité.

Laurent Ottavi (Élucid) : Vous avez insisté de longue date sur les problèmes que pose l’existence même de l’Euro, au-delà de la conjoncture. Pouvez-vous les rappeler ?

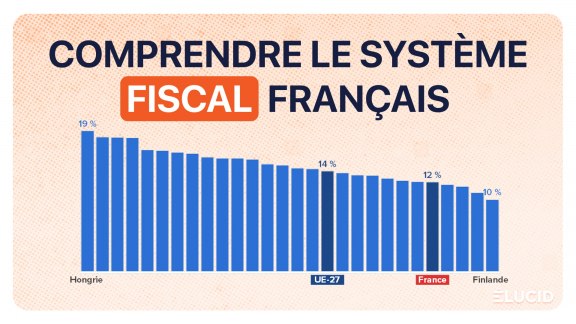

Jacques Sapir : Les défauts de l’euro sont structurels et, en un sens, liés à son existence même. Le principal d’entre eux est que l’on ne peut avoir de politique monétaire adaptée aux besoins de pays avec des structures économiques très diverses dans le cadre d’une monnaie unique, c’est une évidence. La démonstration en a été faite par Daniel Cohen, dans le chapitre qu’il avait écrit pour le livre collectif dirigé par Michel Aglietta, L’Écu et la vieille dame.

Si l’on a une politique monétaire qui va pour un pays, elle ne peut satisfaire les autres, sauf si l’on a des transferts budgétaires conséquents, et très au-dessus de ce qui se pratique au sein de l’Union européenne. Mais même ces transferts budgétaires ont très souvent du mal à compenser les effets d’une politique monétaire inadaptée pour certains territoires dans le cadre d’un État. Que l’on pense aux problèmes de la Guadeloupe et de la Martinique, voire de la Réunion.

J’ai, pour ma part, toujours mis en garde ceux qui se focalisaient sur la politique de la Banque Centrale Européenne. Non que je l’aie approuvée ; mais une politique monétaire peut évoluer. Nous sommes ici dans le domaine de la tactique, pas du stratégique ; du superficiel, pas du structurel. Reste que, sur le fond, elle est incapable de résoudre les problèmes structurels de l’Euro. Donc, se prononcer contre l’euro uniquement parce que la BCE mène une politique inadaptée ou son contraire n’a pas de sens. Dans un pays avec sa propre monnaie, la Banque Centrale peut elle aussi avoir une politique inadaptée…

Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité

S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

1 commentaire

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner