La consommation est devenue un des piliers majeurs de nos sociétés modernes. Quelle est son origine ? Quels sont ses effets sur nos modes de vie et nos institutions ? Théorie de la classe de loisir (1899) est la réponse apportée par Thorstein Veblen à ces interrogations fondamentales.

Podcast La synthèse audio

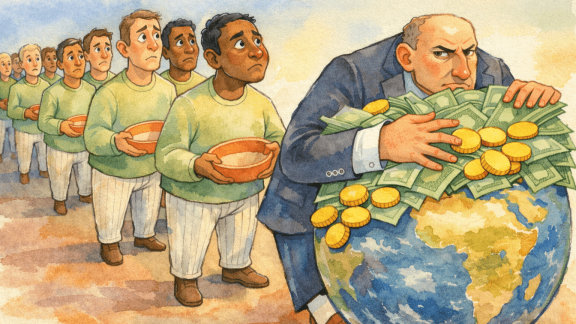

La rivalité, l’exigence d’une consommation ostentatoire et, surtout, l’institution d’une classe de loisir, exempte de tout travail productif, constituent, selon Veblen, les modalités de nos sociétés industrielles. L’auteur explique ainsi comment cette classe de privilégiés s’est instituée et comment son influence se fait sentir sur l’ensemble du tissu social.

Ce qu’il faut retenir :

La société est dominée par une classe de loisir, classe parasitaire née de la propriété, qui marque sa supériorité pécuniaire par le gaspillage de temps et d’argent.

Son système de valeurs prédateur, dans lequel la femme est une chose au service de l’homme, est celui qui s’impose à la société. Elle l’influence dans sa culture et dans des domaines aussi divers que le sport, le vêtement ou la croyance.

Cette classe et son système de valeurs sont inadaptés à l’évolution économique industrielle et, quoiqu’ils se désagrègent, ils retardent l’adaptation aux nécessités extérieures.

Biographie de l’auteur

Thorstein Veblen (1857-1929) est un économiste et un sociologue américain, connu pour son anticonformisme et son rejet de la « bonne société » capitaliste américaine. Issu de l’immigration norvégienne paysanne, Veblen suivra pourtant des études d’économie avant de soutenir une thèse de philosophie à l’université de Yale en 1884. Il entame alors une carrière universitaire, marquée par une forte discontinuité. Ses idées jugées trop atypiques par ses pairs, il n’obtiendra jamais de poste de professeur titulaire.

Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité

S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

2 commentaires

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner