Emmanuel Macron a finalement décidé de reconnaître l’État de Palestine, après de longues tergiversations. Il inscrit cette décision dans la tradition politique française favorable à la solution à deux États. Une solution qui semble pourtant de plus en plus lointaine, tant l’extrême droite au pouvoir en Israël pèse de tout son poids pour encourager les solutions guerrières et génocidaires comme mode de règlement du dernier conflit colonial de l’histoire récente. Si la décision de la France a provoqué un effet d’entraînement — plusieurs États lui ont emboîté le pas —, elle ne saurait suffire à elle seule. Tant que le rapport de force sur le terrain ne change pas, la reconnaissance pleine et entière de l’État de Palestine, et surtout celle de son peuple, restera un mirage.

Abonnement Élucid

À la mémoire de mon père,

Alors que la situation à Gaza et dans les territoires occupés continue de se détériorer, la France, par la voix du président Emmanuel Macron, a annoncé sa décision de reconnaître l’État de Palestine. Cette reconnaissance, qui devrait être effective à partir de septembre, met fin à une longue série d’atermoiements de la part des dirigeants français. Nicolas Sarkozy affirmait : « La France ne peut reconnaître un État palestinien unilatéralement, cela doit passer par la négociation ». François Hollande tenait le même discours : « La reconnaissance de l’État palestinien doit être le résultat d’un accord négocié et non d’une décision unilatérale ». Jusqu’ici, la ligne constante des gouvernements français a été de refuser toute initiative unilatérale, misant sur la négociation pour l’établissement d’un État palestinien.

Ces positions s’ajoutent à l’attitude des dirigeants français depuis le 7 octobre : au nom du droit d’Israël à se défendre, ils se sont montrés faiblement regardants quant à la situation en cours à Gaza et dans les territoires occupés. Sarkozy déclarait ainsi : « La situation à Gaza est difficile, mais il faut aussi regarder le contexte, la sécurité d’Israël est fondamentale ». François Fillon renchérissait : « La catastrophe humanitaire de Gaza ne doit pas faire oublier la nécessité pour Israël de se défendre face à des menaces ».

Les réserves françaises ont souvent rejoint celles d’autres dirigeants européens, comme en Italie ou en Grande-Bretagne, qui conditionnaient toute reconnaissance à des engagements de la part des palestiniens : renoncement au terrorisme, reconnaissance de l’État d’Israël...

Aujourd’hui, la France rejoint les 148 pays qui ont déjà reconnu juridiquement la Palestine.

Mais cet acte juridique, et surtout symbolique, peut-il à lui seul mettre fin à la violence faite à un peuple qui se bat depuis plus de 70 ans pour faire reconnaître son existence ? Peut-il stopper les massacres génocidaires en cours à Gaza, ou enrayer le processus effréné de colonisation ? Peut-il ouvrir la voie à une réparation pour les spoliations subies depuis 1948, au respect des droits fondamentaux, ou encore au droit au retour de ces hommes et femmes condamnés à naître, vivre et mourir dans des camps, au Liban, en Syrie, en Jordanie ou en Irak ?

Cette reconnaissance peut-elle hâter la fin du dernier conflit colonial encore actif dans le monde ? Les Palestiniens seront-ils éternellement le seul peuple à ne pouvoir se décoloniser ?

Sans doute demande-t-on trop à un geste avant tout symbolique, dont l’impact réel dépend d’une stratégie politique plus large. Une stratégie qui, suivant les recommandations de l’ONU, rendrait possible un État dans les frontières d’avant 1967. Ce qui reviendrait à rendre la Cisjordanie et Gaza à un futur gouvernement palestinien. Les questions à régler pour rendre viable cet État sont longues et épineuses et engagent de nombreux acteurs régionaux et à l’échelle mondiale. Henry Laurens, le spécialiste reconnu de la Palestine, exprimait des doutes sur la suite de l’affrontement israélo-palestinien : « Cela fait une dizaine d’années que j’ai le sentiment que nous allons droit vers la catastrophe dans ce conflit et que cela prendra des siècles pour le résoudre. Si vous prenez le cas de l’Irlande, la colonisation pour l’Angleterre a commencé au XIIIe siècle. Regardez comment et quand cela a fini. »

Une reconnaissance longue et heurtée d’un peuple et d’un État

Dès l’annonce de la décision présidentielle, les critiques se sont multipliées en France, assimilant la reconnaissance de l’État palestinien à un soutien implicite au Hamas. De la sorte, les bonnes âmes dites vertueuses et prétendument soucieuses de la paix nous expliquent combien ce serait valider les stratégies terroristes que de reconnaître un État palestinien. Mais ce discours dissimule mal un racisme structurel : il revient à essentialiser les Palestiniens en les réduisant à des terroristes, maniant le crime et la perfidie.

Pour comprendre cette logique, la lecture d’Edward Saïd, intellectuel américano-palestinien, demeure essentielle. Il a popularisé le terme d’« orientalisme » pour dénoncer une vision biaisée des sociétés du monde arabe. Dans un ouvrage écrit à la fin des années 1980, La Question de Palestine, il revient avec justesse sur sa dénonciation :

« Le lecteur trouvera dans l’Orientalisme un compte rendu de la longue histoire qui culmine aujourd’hui dans le fait que, pratiquement, le seul groupe ethnique envers lequel l’Occident tolère et encourage la calomnie raciale, ce sont les Arabes. Dans le discours populaire et universitaire, les Arabes et l’Islam incarnent la cruauté, la vénalité, le vice lamentable, la lubricité, la stupidité. »

Être reconnu, pour les Palestiniens, signifie tout simplement être admis comme une communauté humaine, dotée d’une histoire, d’une culture, et animée par la même quête du bonheur que toute autre nation — pour reprendre les termes de la Constitution américaine.

Pour tenter de justifier l’injustifiable, certains affirment que les Palestiniens n’existent pas en tant que peuple. À leurs yeux, ce ne seraient que des Arabes parmi d’autres, sans identité propre. Éric Zemmour l’a dit sans détour : « Le peuple palestinien n’existe pas », reprenant à son compte un argumentaire ancien des fondateurs de l’État israélien, et en particulier Golda Meir, ancienne Première ministre israélienne : « Qui sont les Palestiniens ? Je ne connais personne de ce nom. Ils n’existent pas », dans une interview donnée au Sunday Times de Londres en juin 1969.

N’oublions pas que le mot d’ordre de l’idéologie sioniste, née en Europe à la fin du XIXe siècle pour justifier la colonisation de la Palestine, était : « un peuple sans terre pour une terre sans peuple ». Là encore, Edward Saïd est un précieux allié pour entendre la situation :

« Maintenant je veux principalement faire remarquer que, durant une grande partie de leur histoire moderne, la Palestine et son peuple ont fait l’objet de dénis d’un genre particulièrement redoutable. Car pour réduire la présence d’un grand nombre d’autochtones sur la terre convoitée, les sionistes se sont convaincus que ces autochtones n’existaient pas, puis leur ont accordé seulement la possibilité d’une existence a minima. Premier déni : bloquer, amenuiser, réduire, réduire au silence, enfermer. Il s’agit d’une politique extrêmement complexe, car elle inclut non seulement celle des sionistes à l’égard des Arabes autochtones, mais aussi celle d’Israël vis-à-vis de ses colonies arabes, et le rôle des forces d’occupation israéliennes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza après 1967 (…) il semble intéressant, dans l’immédiat, de se demander pourquoi ces aspects de la situation palestinienne sont si méconnus et si peu discutés en Occident. »

Les Nations Unies ne s’étaient pas trompées sur le sujet, puisque la célèbre résolution 3379, titrée Élimination de toutes les formes de discrimination raciale, est une déclaration considérant et déterminant que « le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale ». Elle fut adoptée le 10 novembre 1975 et sera abrogée en 1991, après l’effondrement du bloc soviétique, à l’initiative du président G. Bush Senior, au motif que « le sionisme n’est pas une politique, c’est l’idée qui a conduit à la création d’un foyer pour le peuple juif de l’État d’Israël. Et assimiler le sionisme au racisme, c’est déformer l’histoire et oublier le terrible sort des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et, en fait, tout au long de l’histoire ». Après cette abrogation, la remise en question du sionisme comme idéologie coloniale devint plus difficile, tant sa critique fut assimilée à du racisme.

Les Palestiniens n’ont pas seulement dû lutter pour obtenir un État mais aussi pour être reconnus comme peuple. Il est important d’avoir ce point à l’esprit, car il ne s’agit pas simplement de la reconnaissance d’un État. L’enjeu est plus profond : c’est celui de la reconnaissance d’un peuple qui vit à l’ombre du colonisateur et des récits qu’il raconte sur lui.

Reconnaître un État palestinien, c’est prendre à rebours le déni d’existence d’un peuple tout entier. Non seulement les Palestiniens ont droit à disposer d’eux-mêmes, comme le consacre le droit international, mais aussi à être reconnus comme collectivité humaine, historiquement inscrite, culturellement spécifique et désireuse de continuer sa vie dans le temps et l’espace.

C’est pourquoi la reconnaissance de l’État palestinien doit être aussi le moment de remettre en cause les récits mensongers qui ont présidé à la création de l’État d’Israël. Travail auquel s’est attelée la nouvelle école historique israélienne à partir de 1982, à l’image de Benny Morris ou d’Avi Shlaim. Ce dernier, dans un entretien avec Henry Laurens dans la revue Esprit en 2010, affirmait : « E. Renan a dit : “Falsifier son histoire, c’est fabriquer une nation”. De la même manière, les récits nationalistes servent un double objectif politique : d’une part, unir le peuple derrière le régime et, d’autre part, projeter une image positive pour le pays ».

Israël, pour faire nation, a créé un récit qu’elle a largement diffusé et qui est souvent repris par des journalistes, des politiques, autour des thèmes de la non-existence d’un peuple palestinien, d’un sionisme héroïque et pionnier pour s’occuper d’un pays en jachère, du départ volontaire des Palestiniens, du refus des Palestiniens des différents plans proposés depuis les années 1930, omettant le crime originel : la déclaration Balfour de 1917 autorisant la création d’un foyer national juif.

Une nouvelle fois, Edward Saïd nous est précieux :

« La déclaration a été faite par une puissance européenne ; elle visait un territoire non européen ; elle ignorait froidement la présence et les souhaits de la majorité des autochtones résidant sur ce territoire, et sa forme était celle d’une promesse à un autre groupe étranger concernant ce même territoire, de sorte que ce groupe puisse faire tout à fait littéralement, de ce territoire un foyer national pour le peuple juif ».

Et comme le dit le poète Mahmoud Darwich :

« J’ai choisi d’être un poète troyen (…) Je prends le parti de Troie, car Troie est la victime. Mon éducation, ma manière d’être, mon expérience sont toutes celles d’une victime. Et mon conflit avec l’Autre tourne autour d’une seule question : qui de nous deux mérite le statut de victime ? J’ai souvent dit à l’Autre en plaisantant : vous êtes une victime victorieuse hérissée de têtes nucléaires, je suis une victime dominée hérissée de têtes poétiques ».

Si l’on quitte le terrain culturel et anthropologique pour revenir à l’actualité de la reconnaissance par la France de l’État de Palestine, une observation du processus révèle contradictions et hésitations. Emmanuel Macron affirmait en juin dernier que « le moment n’était pas venu de reconnaître l’État palestinien » et que cette reconnaissance ne pouvait pas s’envisager sur « la base d’une indignation », pour se raviser un mois plus tard et envisager la reconnaissance aux Nations Unies en septembre. Emmanuel Macron a parlé d’une coalition contre le Hamas en octobre 2023 mais dénonçait, en novembre de la même année, les bombardements israéliens qui tuaient femmes et enfants en grand nombre.

La position française sur la question palestinienne a toujours voulu tenir un équilibre, qui se définirait à la fois par le soutien à l’État d’Israël et la défense des droits des Palestiniens. C’est une position bien souvent inconfortable et qui fait l’objet de critiques permanentes de la part des acteurs de la région.

En réalité, l’intention de Macron de reconnaître l’État de Palestine était déjà en germe avant l’éclatement du conflit irano-israélien. Mais c’est bien l’accélération du processus génocidaire à Gaza qui a fini par rendre la position française intenable. Les images d’enfants mourant de faim, conséquence directe de l’usage de la famine comme arme de guerre, ont agi comme un électrochoc. L’ONG israélienne B’Tselem ne mâche pas ses mots dans son dernier rapport :

« Depuis près de deux ans, Israël commet un génocide à Gaza, agissant de manière systématique et délibérée pour détruire la société palestinienne par des massacres, causant de graves dommages corporels et mentaux et créant des conditions catastrophiques qui l’empêchent de continuer à exister à Gaza. Israël promeut ouvertement le nettoyage ethnique et la destruction d’infrastructures de survie pour les individus et le groupe, avec 2 millions de personnes affamées, déplacées, bombardées et laissées par le monde pour mortes. Le génocide doit cesser. »

Face à cette situation, la France ne pouvait rester spectatrice, d’autant que la société civile, en France et ailleurs, se montrait de plus en plus critique à l’égard de l’inaction ou de la tiédeur des gouvernements.

Macron s’est aussi inscrit dans une filiation historique : celle de Valéry Giscard d’Estaing, qui, dans la déclaration de Venise de 1980, appelait à reconnaître les droits des Palestiniens à l’autonomie gouvernementale. François Mitterrand, quant à lui, avait opéré un repli sur la question sous la pression américaine, notamment lors des accords d’Oslo, où les Européens furent marginalisés. Il fallut attendre Jacques Chirac pour voir la France réaffirmer les droits du peuple palestinien.

La cause palestinienne a longtemps traversé les clivages politiques français en créant son lot de tensions : une droite pro-palestinienne issue du gaullisme, une gauche socialiste historiquement pro-israélienne, et un Parti communiste engagé dès les années 1950 aux côtés des Palestiniens.

Aujourd’hui, cette cartographie a changé. La France insoumise est devenue le principal relais politique de la cause palestinienne. La droite gaulliste, quant à elle, a glissé vers les positions du Rassemblement national, désormais pro-israéliennes.

C’est donc un président affaibli — par une dissolution ratée, par un « en même temps » intenable, par une société française profondément fracturée — qui a décidé de franchir le pas.

Une reconnaissance qui nourrit un élan international et des réserves

L’initiative de la France a eu un effet d’entraînement puisque le Royaume-Uni, le Canada et le Portugal ont suivi le mouvement. Les annonces ont été faites en marge d’une conférence sur la mise en œuvre de la solution à deux États organisée par la France et l’Arabie Saoudite au siège de l’ONU à New York les 28 et 29 juillet 2025.

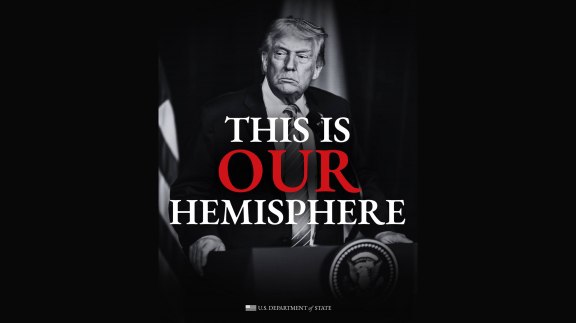

Ce nouveau positionnement de la part de certains États européens a été froidement accueilli par Israël et les États-Unis.

Toutefois, ces déclarations ne pourront pas changer la réalité du terrain, largement défavorable aux Palestiniens. La France, le Canada devront aller plus loin pour espérer modifier l’attitude israélienne, dont les degrés de violence ne cessent de croître jour après jour. Ce sont à la fois la dénonciation d’accords de coopération, l’effectivité des procédures judiciaires au niveau de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice, qui pourraient infléchir la situation. Le nombre d’États souhaitant faire de même devrait aussi grandir pour affirmer le poids de pareilles mesures.

Si deux membres permanents du Conseil de sécurité comme la France et le Royaume-Uni reconnaissaient formellement l’État palestinien, les futures négociations de l’après-guerre pourraient, pour la première fois, s’ouvrir sur des bases un peu plus équilibrées. Ce serait une première.

Mais la solution des deux États que la communauté internationale appelle de ses vœux est dans les faits impossible. Si la Cisjordanie devait être une composante de cet État, il conviendrait d’évacuer près de 700 000 colons, dont la violence n’est plus à démontrer, et aucun gouvernement israélien ne serait prêt à cette confrontation. Aujourd’hui, Gaza est au cœur d’une recolonisation par l’extrême droite israélienne.

Après un siècle de lutte armée et plus de trente ans de processus diplomatiques, les droits des Palestiniens ne cessent de s’éroder, et leur existence quotidienne devient invivable. Pourtant, comme le disait Joyce, ce peuple se tient debout, malgré le cauchemar de l’Histoire. Ni les puissances coloniales britanniques, ni l’occupation israélienne, ni les trahisons du monde arabe n’ont réussi à l’éteindre. Il continue d’offrir au monde ses créations, sa littérature, sa fécondité. Camus nous invitait dans son discours de réception du Nobel de littérature de 1957 à se tenir aux côtés de ceux qui subissent l’histoire, n’oublions pas cet appel.

L’immense poète palestinien M. Darwich, en hommage à Edward Saïd, mort bien trop tôt, nous rappelait un de leurs échanges. Saïd lui disait : « Si je meurs avant toi, je te confie l’impossible ».

Alors croyons à l’impossible. Pour lui, pour les Palestiniens qui souffrent et qui aspirent à une égale dignité, à voir leurs enfants grandir et non mourir, à voir leur avenir fait de projets et non de déplacements, de bombes, de menaces et de négations. Que les enfants de Palestine ne rêvent pas en vain.

Aujourd’hui, y croire demande encore plus de force, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (malgré les critiques issues des rangs de son armée) a décidé de poursuivre la guerre sans fin qu’il livre aux Gazaouis. Son plan, approuvé par son cabinet, prévoit au moyen de 60 000 hommes d’envahir la totalité de la bande de Gaza, et de procéder au déplacement de plus de deux millions de personnes. Les objectifs annoncés restent les mêmes que ceux des opérations précédentes : libérer les otages, démilitariser la bande de Gaza et remettre son administration à une sorte de coalition d’États arabes.

Ce plan fait l’objet d’une désapprobation aussi bien onusienne qu’européenne. Mais les mots et les déclarations auront peu d’effet face à cette terrible entreprise. Le Premier ministre israélien poursuivra quoi qu'il en soit cette guerre pour assurer sa propre survie politique. Le monde entier ne pourra pas dire qu’il ignorait qu’un génocide se déroule à Gaza, et saura ce qu’est devenu désormais le gouvernement israélien : un gouvernement criminel.

Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !

Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :

S’abonner

Accès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

6 commentaires

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner