La Cour des comptes alertait en juin 2023 sur le recul de la mixité sociale au sein de l’école privée sous contrat, qui accueille presque un cinquième des effectifs d’élèves. Régie par la loi Debré de 1959 et financée à 75 % par les fonds publics, elle doit pourtant s’engager en contrepartie « à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public et à garantir la liberté de conscience et l’égal accès de tous les élèves, sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances ». Le rapport de la Cour des comptes a donné lieu à une récente mission parlementaire d’information aux conclusions convergentes sur la dégradation de la mixité sociale. La part d’élèves très favorisés dans le privé a doublé en 30 ans, tandis que la proportion d’enfants d’ouvriers et d’inactifs y est deux fois moindre que dans le public.

La récente mission parlementaire pointe un manque de transparence et de contrôle : « aucune administration ou institution n’est en mesure de fournir un montant consolidé de la dépense allouée aux établissements privés ». Des sommes qui sont par ailleurs sous-estimées du fait de la non-prise en compte de certaines dépenses, comme la rémunération des personnels des rectorats, de l’administration centrale ou des moyens mis en œuvre par les communes, départements et régions pour le suivi des établissements privés.

Et si les résultats scolaires du secteur privé sous contrat apparaissent globalement meilleurs que ceux du secteur public, c’est qu’ils vont de pair avec une sélection des meilleurs élèves, sans contrainte de carte scolaire, tout en se dédouanant de l’obligation d’un accès égal pour tous. Ainsi, moins d’un établissement privé sur cinq dispose d’une capacité d’accueil d’élèves en situation de handicap contre les deux tiers des collèges en réseau d'éducation prioritaire.

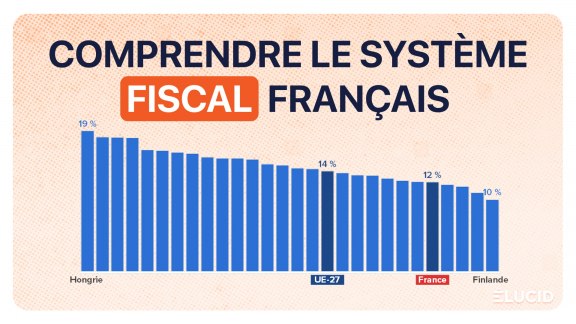

Les résultats de ces récents rapports sont d’autant plus alarmants que la situation de l’école publique est au plus mal. En cause, un sous-investissement chronique depuis des décennies. De 2000 à 2022, ce sont 450 milliards d’euros de dépenses d’éducation en moins, et l'année 2023 a encore vu disparaître environ 25 milliards d’euros. Conséquence : le mauvais classement de la France dans l’Europe, pointé par un rapport du Sénat en 2022, sur des critères comme la dépense par élèves, le nombre d’élèves par classe ou encore le salaire des professeurs.

Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité

S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

2 commentaires

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner