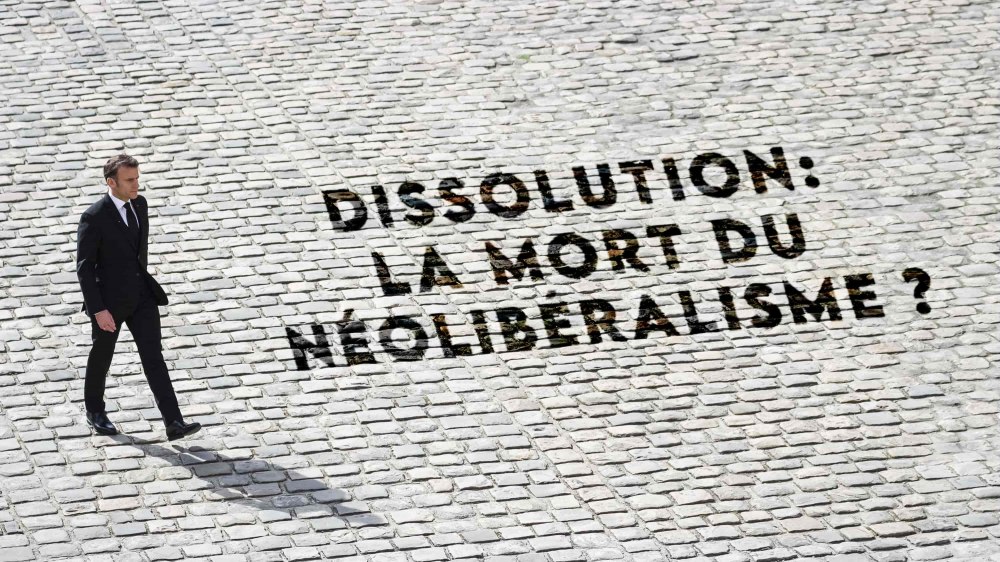

Si la très inattendue décision du Président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale va rester dans les annales par son caractère énigmatique, une chose est certaine cependant : elle précipite la fin d’un régime de domination idéologique vieux de quarante ans.

Abonnement Élucid

La dissolution de l’Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron est spectaculaire en raison de son caractère inattendu, mais plus encore par sa dimension éminemment démocratique. Quoi de plus démocratique en effet que de permettre au peuple d’exprimer sa volonté souveraine à la suite d’une échéance électorale qui a tourné au désaveu humiliant de la majorité présidentielle ? Il y a dans ce choix quelque chose qui devrait en tout premier lieu rassurer chaque citoyen français quant à la profondeur de la culture démocratique de notre pays.

Des millions d’entre eux, désabusés et fatalistes, spectateurs impuissants et souvent victimes de la dérive oligarchique des partis de gouvernement – dérive observable, pour prendre un repère commode, au moins depuis 2005 et le rejet par l’établissement du résultat du référendum sur la « constitution » de l’UE –, des millions de Français, donc, ont pu tout à coup éprouver le sentiment que, pour la première depuis longtemps, s’ouvrait la possibilité d’une respiration démocratique d’ampleur, à rebours de la lente asphyxie à laquelle le plus grand nombre semblait condamné.

Il faut donc, objectivement, porter au crédit du chef de l’État ce coup de théâtre, dont chacun peut constater l’effet démocratiquement revigorant : la fièvre politique qui s’empare du pays en constitue une preuve incontestable. Reste à comprendre ce qui a poussé le Président à prendre une telle décision.

Geste gaullien ou accès de nihilisme ?

Testons une hypothèse à l'avantage du Président : beaucoup de commentateurs, campés dans leurs prospectives électorales, peu soucieux de la vitalité démocratique du pays, stigmatisent son inconscience et son irresponsabilité. Peut-être faudrait-il, à l’inverse, reconnaître une certaine grandeur dans ce choix de la dissolution, tant il s’apparente a priori à un geste d’inspiration gaullienne, loin des calculs politiciens, des manœuvres cyniques ou des combinaisons douteuses de la vie politique ordinaire. La séquence ouverte par cette dissolution, qui aura peut-être une portée historique, mérite que l’on fasse l’effort de se hisser au niveau des principes.

Peut-être qu'arrivé à un stade de son second mandat où il n’est plus possible de nier l’ampleur du rejet dont sa politique et sa personne font l’objet dans de larges secteurs de l’opinion, Emmanuel Macron aurait soudainement compris qu’il pouvait trouver une forme de rédemption en revenant aux principes originaires et à l’esprit premier d’une Ve République, où le chef de l’État doit sa légitimité au lien direct, substantiel et réciproquement vivifiant qu’il entretient avec le peuple.

Si cette interprétation était la bonne (nous en doutons fort), Emmanuel Macron se serait pour la première fois depuis 2017 comporté en véritable homme d’État, capable de s’élever au-dessus des contingences pour prendre, lorsque les circonstances l’exigent, une décision de nature à marquer son temps. Il effacerait ainsi en un instant tout ce qui, jusque-là, dans sa pratique du pouvoir, semblait diamétralement opposé à cette manière d’agir.

Et c’est là précisément que le bât blesse. Pour séduisante qu’elle soit a priori, l’hypothèse du geste d’inspiration gaullienne, si on la rapporte à tout ce qui l’a précédé depuis sept ans, n’est pas du tout plausible. Même s’il était touché soudainement par la grâce de l’esprit démocratique, on ne voit pas comment Emmanuel Macron pourrait vivre la complète transmutation, la métamorphose totale que supposerait l’accès de sa personne à une conception authentiquement gaullienne du pouvoir. Car, depuis 2017, il a été, dans tous ses actes et dans toutes ses paroles, une version caricaturale et outrancière de ce que l’idéologie dominante pouvait produire en termes de mépris oligarchique pour les citoyens ordinaires. Le constat est si universellement partagé qu’il n’est pas utile ici d’en rappeler les innombrables manifestations.

Plus encore que ses prédécesseurs immédiats, il était exclu qu’il fût autre chose que l’agent du néolibéralisme, chargé de prolonger quelques années encore la domination de cette idéologie, rejetée pourtant par une majorité de Français, en raison de ses effets de délitement socio-économiques, culturels et politiques. Sous couvert « d’Europe », de foi dans le marché et dans la mondialisation heureuse, il était attendu de ce chef de l’État sémillant qu’il rallie à son Verbe la masse chaque jour grandissante des « Gaulois réfractaires », ou à tout le moins qu’il les fasse taire par sa morgue anti-plébéienne.

C’est bien entendu l’inverse qui s’est produit : sans même avoir à convoquer une hypothétique ruse de l’Histoire, l’ultime champion du néolibéralisme en a précipité le déclin par son dogmatisme hautain et par son arrogance oligarchique qui l’ont rendu détestable à beaucoup de citoyens. S’il est parvenu à éteindre l’incendie populaire des Gilets-Jaunes qu’il avait allumé, les conditions démocratiquement contestables de sa réélection, pour ainsi dire automatique, au second tour face à Marine Le Pen en 2022, ont notablement affaibli sa légitimité. Président impopulaire, il semble qu’il soit arrivé, deux ans plus tard, à un point de rupture dans sa relation avec le pays.

Ainsi, les ressorts de sa décision spectaculaire sont-ils peut-être à rechercher du côté psychologique, plutôt que politique. Il a souvent été observé qu’Emmanuel Macron est un pur produit du libéralisme contemporain, un hyper-individu qui, comme tel, croit d’abord et avant tout à lui-même et attend des autres qu’ils le confirment dans sa grandeur et dans son exceptionnalité. Sept années d’exercice du pouvoir auront fini par le convaincre qu’il n’obtiendrait rien de tel de la masse des Français, en dépit de l’énergie colossale dépensée par lui à cet effet. Peut-être en a-t-il découlé un dépit et une amertume de plus en plus lourds à porter, dont il a fini par se délester dans l’annonce spectaculaire de la dissolution.

Celle-ci est si ouvertement attentatoire à son mandat et à sa trajectoire qu’elle présente une dimension suicidaire au plan politique : par elle, le Président prend le risque de s’auto-démettre en s’exposant à une cohabitation qui le privera de l’essentiel de son pouvoir. Comme si, ulcéré du rejet dont il fait l’objet, il manifestait une dernière fois sa superbe en privant de sa personne un peuple qui décidément ne le mérite pas. On pourra trouver hasardeuse une telle conjecture psychologique ; elle a néanmoins le mérite de donner du sens à une décision vouée à rester énigmatique si l’on se cantonne aux considérations d’ordre politique.

La République en marche !

Quelles qu’en soient les causes, la décision du chef de l’État aura inévitablement pour conséquence d’accélérer le déclin du néolibéralisme et l’installation, pour lui succéder, d’un nouveau régime de domination idéologique. Ce mouvement d’accélération est inscrit en propre dans la séquence politique ouverte par la dissolution, indépendamment des résultats électoraux auxquels elle aboutira et même si, dans un premier temps, la confusion idéologique gagne l’échiquier politique.

La « clarification » que le chef de l’État appelle de ses vœux est en effet, à ce stade, tout sauf une réalité. La campagne électorale qui s’engage dans l’urgence et la fièvre réactive à l’échelle des états-majors partisans et des militants l’opposition binaire entre ceux qui sont républicains et ceux qui sont censés ne pas l’être. Au « Front populaire » ressuscité en 24 heures par les partis de gauche répond l’appel au « barrage républicain » des formations centristes et d’une partie de LR. En jouant la campagne sur le rejet des extrêmes, le camp présidentiel espère une nouvelle fois rafler la mise, comme en 2017 et en 2022. De son côté, la gauche dans son ensemble se précipite sur le vieux schéma de « l’antifascisme », autant par adhésion sincère à un marqueur idéologique fondamental que pour faire oublier les récentes dissensions purement électoralistes à l'occasion des élections européennes.

Le clivage le plus lourd de sens, celui qui oppose aujourd’hui, d’une part, les mondialistes attachés à l’UE et à la dérégulation économique et, d’autre part, les partisans du retour de l’État, attachés à la nation, ce clivage-là semble subverti par les vieux réflexes hérités. Toute la question est de savoir dans quelle mesure ces réflexes ont un écho dans la masse des électeurs : ceux du PS accepteront-ils d’élire dans leur circonscription un candidat LFI et réciproquement ? Ceux de LR – si ce parti existe encore le 30 juin – se rallieront-ils une nouvelle fois au « barrage républicain » ?

Rien n’est moins sûr, tant il semble qu’il y ait aujourd’hui un décalage important entre les appareils partisans et le corps électoral : outre que beaucoup de citoyens ne sont plus mus que par la volonté de dynamiter le système en place, beaucoup d’autres, gagnés par la lassitude face à cet éternel recommencement de « la lutte contre les extrêmes », s’interrogent quant à sa nécessité, alors que le RN semble avoir gagné la bataille de sa normalisation.

La lecture de l’événement électoral que le sommet veut imposer à la base ne sera donc pas forcément celle qui sera retenue par les citoyens ordinaires. S’il est impossible d’affirmer quoi que ce soit de catégorique concernant l’issue du scrutin pour le RN, il est certain en revanche que, au pouvoir ou non, il sera conforté dans son statut de premier parti de France, un succès dont les conséquences idéologiques ne manqueront pas de peser.

Par-delà la question migratoire qui cristallise à bon droit l’inquiétude à gauche, des millions de citoyens s’apprêtent à accorder leur suffrage au RN non pas par rejet de la démocratie ou par adhésion au « fascisme », non pas même en raison d’une xénophobie maladive, mais parce qu’ils considèrent, à tort ou à raison, qu’il est le plus à même de favoriser la reconstruction de la puissance publique qu’ils appellent de leur vœu, une puissance gravement entamée dans tous les domaines par quarante ans de néolibéralisme. L’abaissement de l’État, expression de la volonté collective et des intérêts de la nation doit prendre fin : telle est l’orientation profonde du changement de paradigme en cours que l’hégémonie partisane du RN contribuera à accélérer, comme aurait pu le faire LFI il y a quelques années si cette formation avait pu surmonter ses blocages idéologiques internes ainsi que le matraquage médiatique à son encontre.

Face au RN, l’ensemble de l’échiquier politique sera amené à actualiser son positionnement idéologique, précipitant le reflux de la vague néolibérale, pour la simple raison que leur survie électorale en dépendra. Car si le RN est voué à être l’un des principaux acteurs du changement de paradigme, il est exclu qu’il en ait le monopole une fois que celui-ci sera réalisé. Quant au Président de la République, s’il espère conserver l’entièreté du pouvoir au soir du 7 juillet, c’est donc sur la base d’un programme d’immobilisme idéologique voué à une obsolescence rapide, en raison de l’accélération du changement qu’il a initié. Aux Français de décider si cette situation paradoxale mérite d’être vécue par le pays.

Photo d'ouverture : Le président de la République, Emmanuel Macron, lors de la cérémonie nationale d'hommage à l'amiral Philippe De Gaulle dans la cour de l'Hôtel National des Invalides, le 23 février 2024 - Antonin Albert - @Shutterstock

Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !

Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :

S’abonner

Accès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

10 commentaires

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner