Historiquement riche en hydrocarbures, l'Algérie fait face au défi de l'épuisement de ses réserves en pétrole et en gaz. La diminution de ses capacités d'exportation met sous tension les finances publiques de l'Algérie et pourrait, à terme, remettre en cause le financement de son État social.

Si la sortie de la dépendance aux hydrocarbures est un virage complexe à négocier, c’est aussi une opportunité pour l’Algérie de diversifier son économie et de mettre fin à la corruption qui a accompagné le secteur pétrolier algérien depuis son origine. Cependant, cette réorientation est aussi à risque pour l’Union européenne, qui est la principale destination des exportations d’hydrocarbures de l’Algérie.

Une production pétrolière en déclin structurel

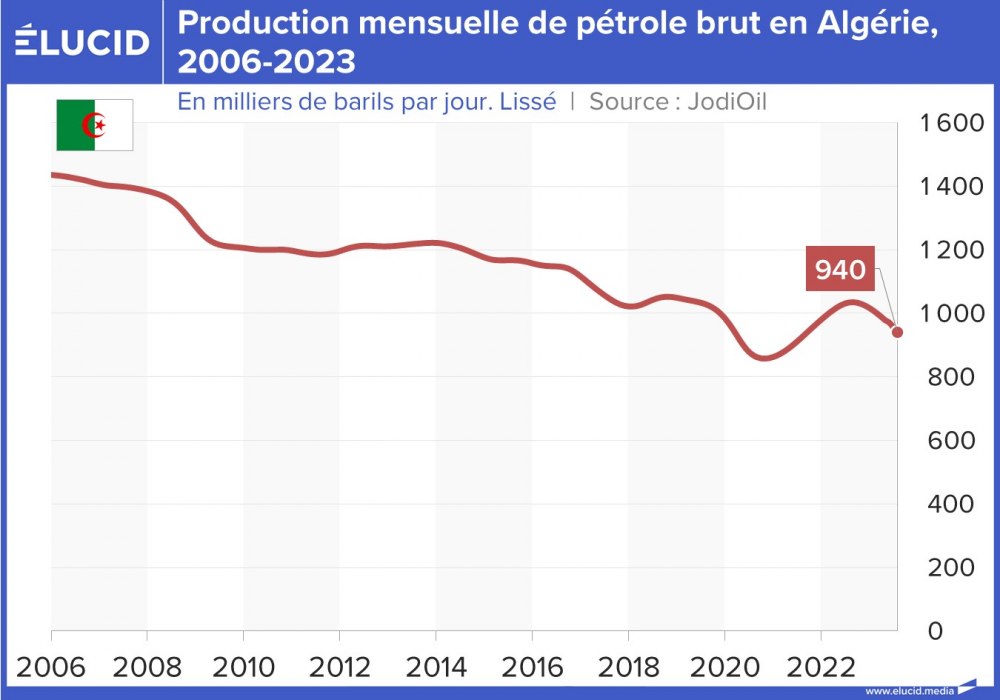

La production de pétrole en Algérie a connu un maximum en 2006, puis a décliné de près d’un quart jusqu’en 2022. Si 2022 avait marqué un rebond relatif suite aux contre-performances de la période Covid, on constate sur les chiffres mensuels de production que 2023 devrait à nouveau s’inscrire dans la tendance baissière qui a cours depuis 2006.

Cette tendance structurelle s’explique par l’épuisement des gisements pétroliers actuellement exploités en Algérie, ainsi qu'au manque de nouvelles découvertes. Selon un rapport du Shift Project basé sur les données du consultant Rystad Energy, l’Algérie aurait épuisé près de 80 % de ses réserves de pétrole disponible. Même en intégrant le potentiel de découvertes futures – estimé selon le rapport à 4 milliards de barils – l’Algérie a d’ores et déjà épuisé 70 % du pétrole extractible présent dans son sous-sol. Selon toute vraisemblance, le déclin de la production pétrolière devrait donc se poursuivre dans les années à venir.

Le gaz naturel en recours partiel

Face à cette difficulté, l’Algérie s’est massivement tournée vers la production de gaz naturel, porté par la hausse des cours de cette matière première. La production du pays est ainsi en hausse de +14 % depuis 2006. L’Algérie est aussi en mesure d’extraire les hydrocarbures liquides séparés du gaz dans des usines dédiées. Ces liquides de gaz ont une valorisation plus élevée que le gaz dit « sec » sur les marchés internationaux, mais ne peuvent remplacer tous les usages du pétrole brut. Au niveau mondial, ce sont ces liquides de gaz qui sont responsables de l’essentiel de la hausse de l’utilisation d’hydrocarbures liquides.

Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité

S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

2 commentaires

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner