En 2017, le candidat à la présidence Emmanuel Macron promettait une « assurance-chômage pour tous ». Or, depuis son élection, les réformes s'enchaînent pour en durcir les conditions d’accès. Cette promesse électorale (comme d'autres) n’a manifestement engagé que ceux qui y ont crû. Et malgré les conclusions implacables de la Dares sur les effets de précarisation de la précédente réforme du chômage de 2019, la réforme de l'assurance-chômage reste l'obsession d'une macronie moribonde (le décret d'application est juste repoussé au 30 septembre prochain), sous couvert de l’éternel mantra d’un soi-disant « meilleur accompagnement des chômeurs vers le retour à l’emploi » et d'une « nécessaire sortie de la culture du chômage en France ». Or, c'est plutôt sur la culture gouvernementale de la stigmatisation des plus fragiles et précaires qu'il faudrait agir...

Les chômeurs ne sont pas « fainéants » et ils ne profitent certainement pas de largesses financières, puisque seule la moitié des inscrits est indemnisée. Parmi ces derniers, la moitié touche moins de 1000 euros par mois et un tiers vit sous le seuil de pauvreté. Sans compter que la moitié des indemnisés travaille en plus de leur allocation qui ne leur permet pas de vivre et que, chaque année, 25 % à 40 % des personnes éligibles ne recourent pas à l'assurance-chômage, soit entre 400 000 et 700 000 personnes…

Malgré ce constat, la réforme du chômage de 2019 est venue renforcer la précarité des plus jeunes et des moins diplômés, en réduisant leur allocation journalière de 10 % en moyenne. Si les défenseurs de la réforme pointent un impact positif sur la probabilité de retrouver un emploi, il faut garder en tête que dans la moitié des cas, il s'agit d'emplois peu durables sous la forme de contrats de quelques semaines ou de missions d’intérim… une pierre de plus à l’édifice de la flexibilisation du travail en France. Les plus précaires sont acculés vers des contrats courts, voire les minima sociaux, qui les figent dans leur situation… et accroissent les difficultés à se former.

Et si le nombre d’allocataires de l’assurance-chômage a diminué de presque 20 % en moyenne depuis 2019, ce n’est pas imputable à la réforme selon la Dares, mais plutôt au contexte économique favorable de la période qui a permis la création d’un surcroît d’emplois.

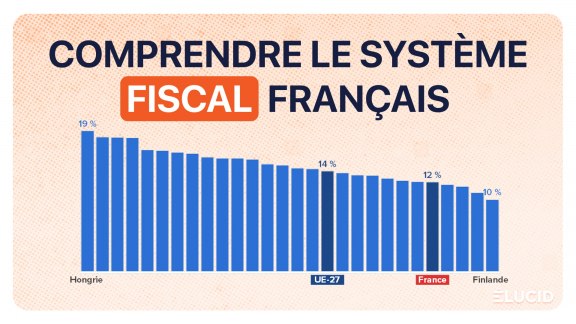

Les « fainéants » qui profitent des largesses de l’assurance-chômage n’existent ainsi que dans les fantasmes du gouvernement. Utiliser ce mirage crée un écran de fumée et détourne l’attention des sujets qui fâchent comme la taxation des plus aisés ou la lutte contre l’évasion fiscale.

Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité

S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

2 commentaires

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner