Comme au lendemain de la crise des subprimes, l’économie allemande s’est rapidement relevée de la crise économique liée à la crise sanitaire. Si les déséquilibres entre pays causés par l'euro y jouent un rôle important - car l'Allemagne reste la grande gagnante de la monnaie européenne - la reprise est d’autant plus rapide que la récession de 2020 a été moins importante que dans tous les autres pays européens.

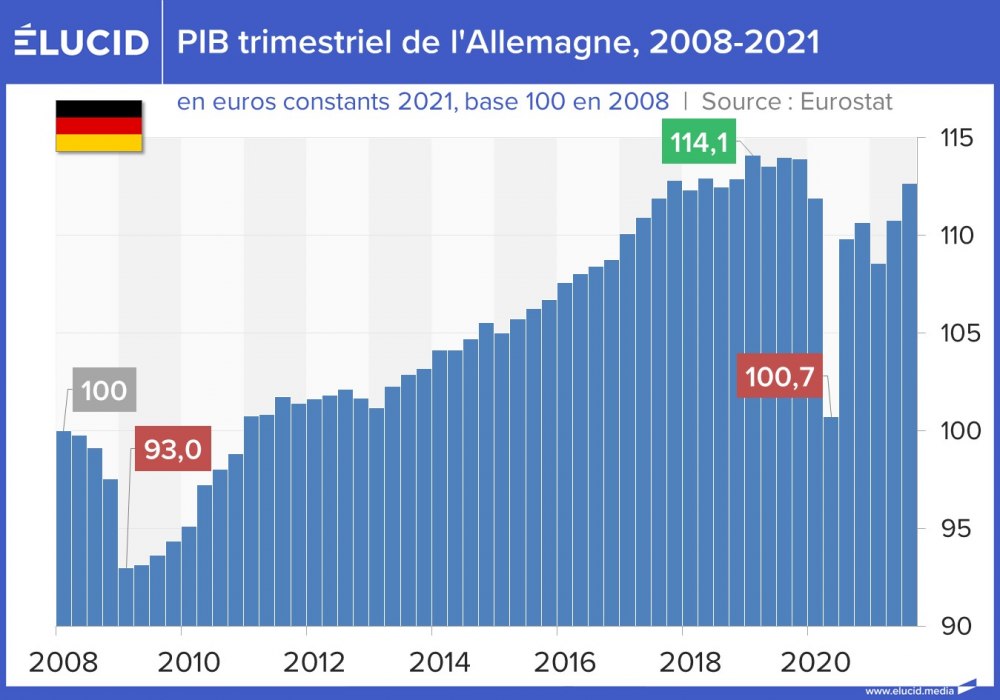

L’économie allemande va mieux. Au troisième trimestre 2021, le PIB trimestriel allemand s’établit ainsi 13 % au-dessus de son niveau du premier trimestre 2008, avant le début de la crise des subprimes. Une augmentation de 12 % par rapport au deuxième trimestre 2020, au plus fort de la crise du Covid-19.

Cependant, ce niveau est encore inférieur au PIB trimestriel qui prévalait en 2019. Durant cette année, le PIB trimestriel allemand s’était stabilisé en moyenne 14 % au-dessus de son niveau de début 2008. Un niveau historiquement haut venant couronner quinze ans de forte croissance, comparativement aux autres pays européens.

Entre 2005 et 2010, l’Allemagne connait une période de croissance faste : elle augmente jusqu’à 4 % en 2006, et le chômage diminue. Cependant, sur le plan social, cette période fait émerger une catégorie de travailleurs pauvres aux emplois précaires. D’autant que jusqu’en 2015, aucun salaire minimum n’existait en Allemagne.

La crise de 2008 brise cette dynamique de croissance, avec une récession de 7,2 % sur un an entre le premier trimestre 2008 et le premier trimestre 2009, et un pic de récession trimestrielle à 4,7 % au premier trimestre 2009. L’État allemand intervient même en février 2008 pour sauver la Banque IKB de la faillite, et rachète plusieurs banques régionales ayant subi des pertes liées à des prêts consentis aux États-Unis.

À partir du premier trimestre 2010, l’Allemagne sort de la récession, et elle n’y entrera plus — sur un an glissant — jusqu’à la fin de l’année 2019. Dès le premier trimestre 2010, l’Allemagne renoue en effet avec une croissance du PIB trimestriel supérieure à celle de 2008. Au premier trimestre 2011, la croissance sur un an glissant est ainsi de 5,8 %, notamment grâce à des exportations vigoureuses et un regain de la consommation intérieure. Une situation qui contraste fortement avec ses partenaires européens.

Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité

S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

1 commentaire

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner