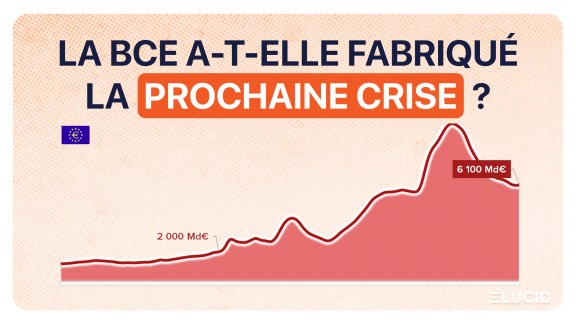

Depuis la crise de 2008, le montant des dépôts dans les principaux paradis fiscaux mondiaux a fortement baissé. Sur cette période, certains pays ont vu les capitaux quitter massivement leur territoire, tandis que d’autres ont au contraire connu un afflux d’argent. Lors de la crise sanitaire de 2020, le montant des dépôts dans les paradis fiscaux est brièvement remonté, avant de repartir à la baisse en 2021.

La Banque des règlements internationaux — ou Bank for international Settlements (BIS) — répertorie le montant des dépôts étrangers dans les banques de nombreux pays, y compris dans les paradis fiscaux. Bien qu’il n’existe pas de définition harmonisée internationalement d’un paradis fiscal, on peut avancer qu’il s’agit d’un pays qui fait bénéficier d’avantages fiscaux les non-résidents qui y placent des capitaux et n’est pas transparent sur ses données bancaires et fiscales. Le graphique ci-dessous permet de distinguer trois phases dans l’évolution du montant des dépôts étrangers dans les paradis fiscaux depuis 1984 :

- Entre 1984 et 2002, le montant des dépôts étrangers dans les paradis fiscaux passe de 523 à 2100 milliards de dollars, soit une hausse de 1600 milliards en dix-huit ans. Cette hausse est régulière, si l’on exclut l’introduction de la Suisse au sein des paradis fiscaux mondiaux en 1990, dont les banques détenaient 340 milliards de dollars de dépôts étrangers.

- La période 2002-2008 est marquée par une hausse encore plus rapide du montant des dépôts étrangers dans les paradis fiscaux : il passe de 2100 milliards à 4750 milliards de dollars au deuxième trimestre 2008, soit une hausse de 2650 milliards en seulement six ans.

- Depuis 2008, le montant des dépôts étrangers dans les paradis fiscaux a chuté de 2100 milliards de dollars, pour atteindre 2660 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, soit le montant enregistré fin 2003.

Le découpage trimestriel de la variation des dépôts étrangers dans les paradis fiscaux permet d’observer leur hausse ininterrompue durant 28 trimestres consécutifs, entre le troisième trimestre 2001 et le deuxième trimestre 2008. Sur cette période, on enregistre une hausse trimestrielle record de 240 milliards de dollars au deuxième trimestre 2007.

Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité

S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

0 commentaire

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner