Les effets du réchauffement climatique, dus aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES), sont désormais palpables : la planète affronte des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. Ce sont les pays du Nord ( 1 ), en prospérant grâce à l’extraction intensive de ressources naturelles et la combustion des énergies fossiles, qui sont les principaux émetteurs historiques des gaz à effet de serre. Ironie du sort, les pays du Sud, pourtant les moins responsables, sont les plus affectés.

Dans la suite de l’article et dans les légendes des graphiques, l’Occident désigne un agrégat géographique héritier des anciennes puissances du XIXe siècle constituées des États-Unis, du Canada, de l’Europe y compris la Russie, d’Israël, de la Nouvelle Zélande et de l’Australie.

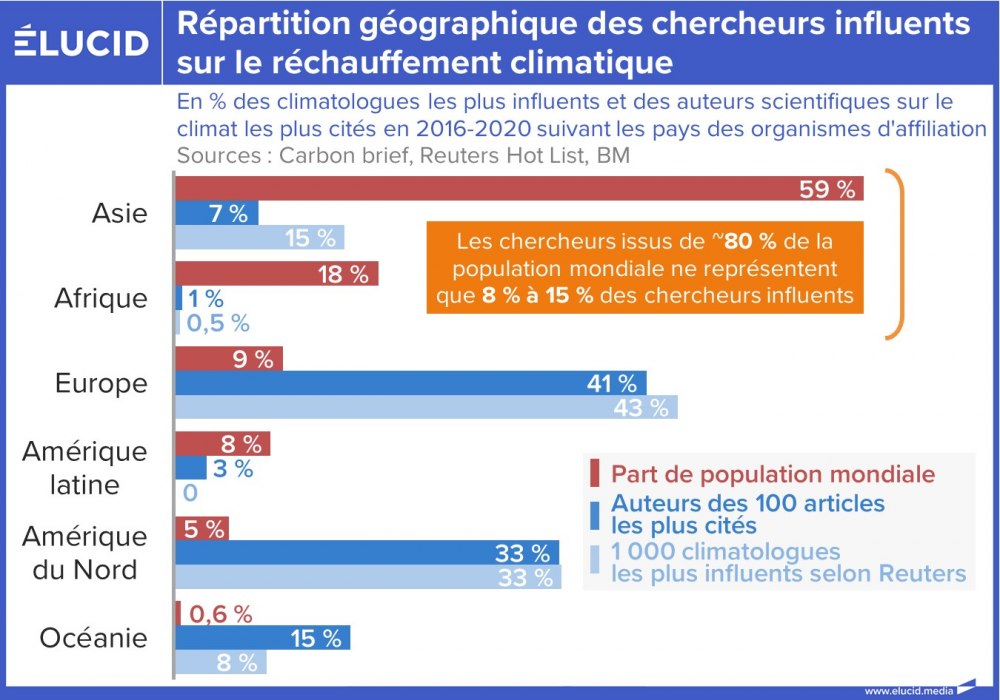

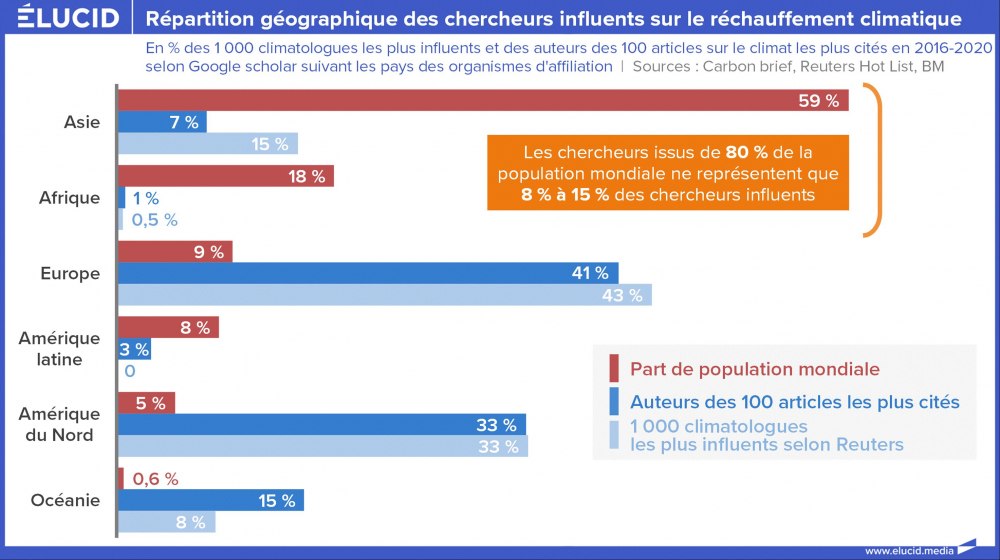

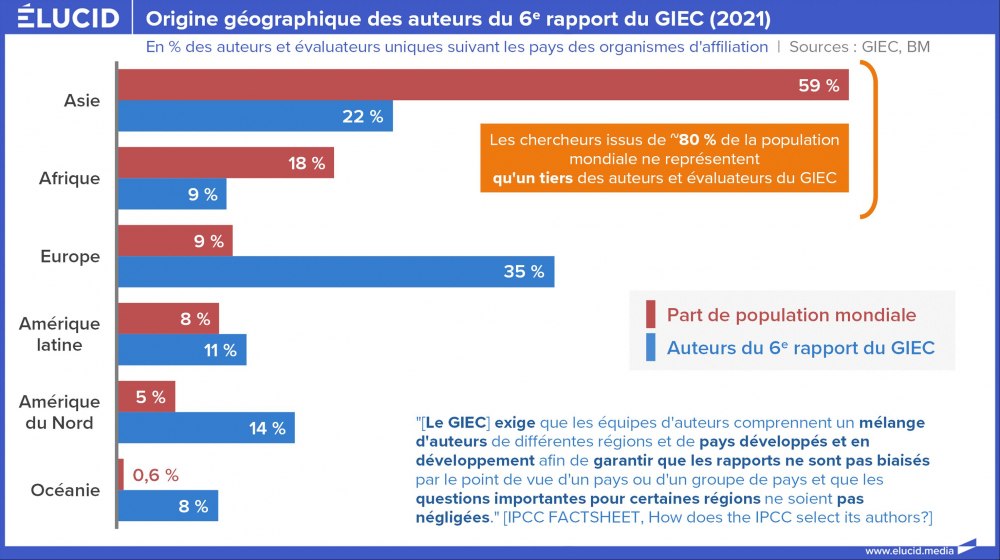

L’asymétrie historique de développement socio-économique Nord/Sud perdure et se retrouve aujourd’hui au sein de la recherche climatique mondiale ou du GIEC. Ainsi, les trois quarts de la population vivent dans les pays en développement tandis que les trois quarts des chercheurs du domaine du climat les plus influents et la moitié des contributeurs du GIEC sont en Occident.

Ce déséquilibre représentatif se retrouve dans la répartition des moyens et induit une production de connaissances qui émane majoritairement des pays développés, et qui occulte, de fait, les savoirs et les besoins des pays en voie de développement.

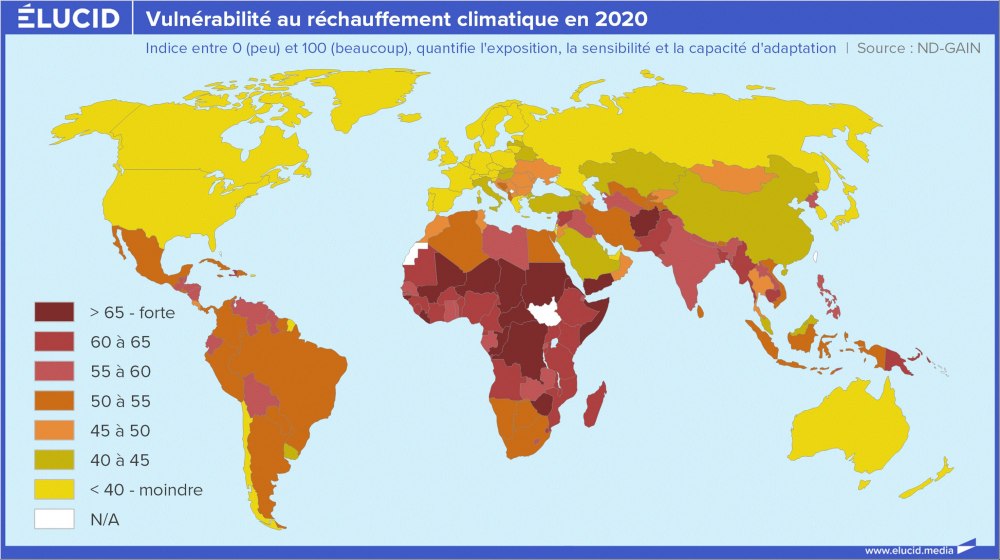

Cette exclusion des pays du Sud se retrouve dans les scénarios de lutte contre le réchauffement étudiés, où la mansuétude vis-à-vis du modèle de croissance économique des pays riches fait porter les plus gros efforts sur le reste du monde, alors que c'est bien ce Sud global qui est à la fois le plus vulnérable et le moins responsable vis-à-vis du réchauffement climatique.

Repris par le GIEC, ces scénarios ne sont pas officiellement des préconisations, mais un état des lieux des connaissances. Toutefois, ils sous-tendent la mise en place des stratégies politiques nationales : « En souscrivant aux rapports du GIEC, les gouvernements reconnaissent la légitimité de leur contenu scientifique. Les travaux de l’organisation se veulent, par conséquent, utiles pour la prise de décision, mais sans intention de dicter l’action à engager ».

Le réchauffement climatique affecte plus durement les pays du Sud

Grande Corne de l’Afrique, début 2023 : la sécheresse débutée fin 2020 menace 22 millions de personnes de famine. Le continent est particulièrement exposé avec une température moyenne de surface qui y augmente plus vite que la moyenne planétaire.

Dès 1990, le premier rapport du GIEC concluait que le changement climatique dû aux activités humaines serait bientôt visible. Il l’est désormais avec 20 millions de personnes déplacées annuellement qui lui sont directement attribuables.

Malgré l’ampleur des phénomènes, les médias occidentaux s’y intéressent peu comme le note l’ONG Care International, qui tire la sonnette d’alarme dans un récent rapport. En 2021, l’organisation a recensé une quarantaine de crises climatiques et humanitaires dont le traitement médiatique a été proche de zéro.

Cette année-là, la Zambie a subi une sécheresse prolongée qui a laissé plus d'un million de personnes dans le besoin d'aide alimentaire. Pourtant, avec une empreinte carbone moyenne annuelle de moins de 0,4 tonne CO2e/personne/an, soit 25 fois plus faible que celle d’un Français, le pays ne porte pas la responsabilité des conséquences climatiques qu’il supporte.

Cette injustice criante et dramatique n’a pas été relayée : seuls 500 articles en ont traité à l’échelle mondiale. En parallèle, on recensait 240 000 articles sur les vols spatiaux de Jeff Bezos et Elon Musk et 350 000 sur le Prince Harry interviewé par Oprah Winfrey. « Notre maison brûle… » et nous nous extasions devant les caprices des milliardaires…

Réchauffement climatique : plus de souffrances pour les pays du Sud, plus de responsabilités pour les pays du Nord

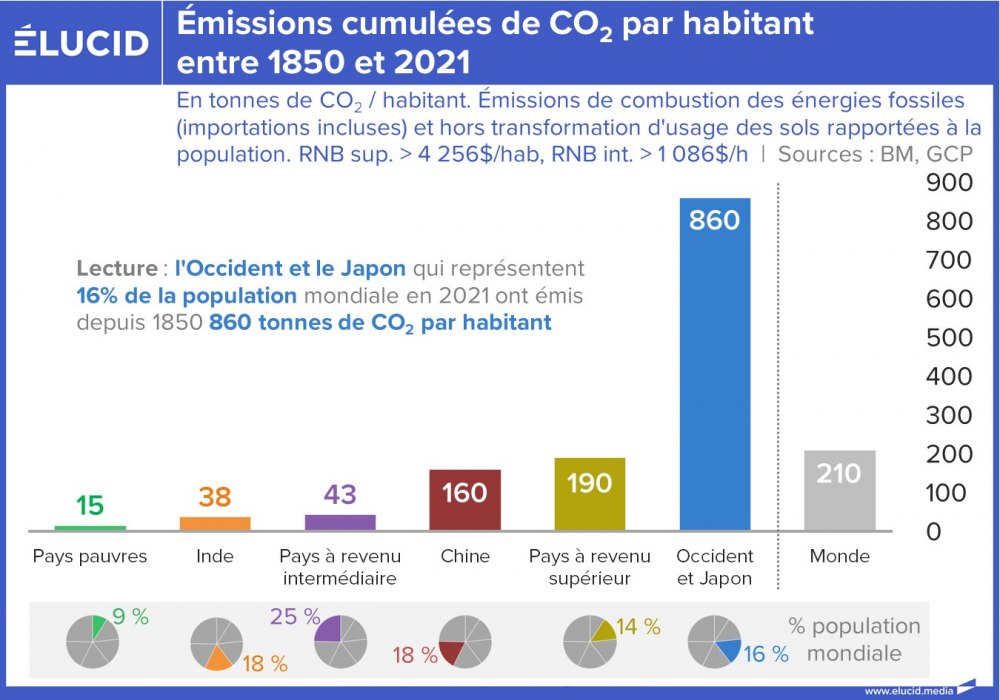

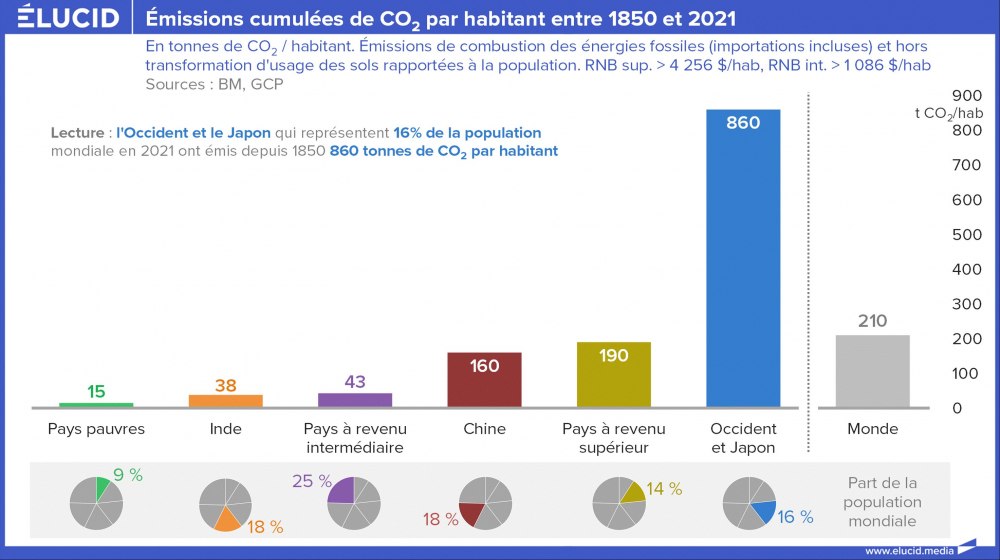

C’est d'abord et avant tout grâce à la révolution industrielle et à la mécanisation de l’agriculture permises par l’extraction et l’utilisation massive de combustibles fossiles que les pays du Nord se sont développés au XIXe siècle. Revers de la médaille : ce sont les principales sources d’émissions anthropiques de CO2…

Cumulées depuis 1850, ces émissions représentent aujourd’hui le coût de la prospérité des habitants des pays riches.

En 2021, un Occidental hérite d’émissions historiques 25 fois supérieures à la moitié la plus pauvre de la planète. Par rapport au 10 % les plus pauvres, c’est 60 fois plus.

En 2021, un Occidental hérite d’émissions historiques 25 fois supérieures à la moitié la plus pauvre de la planète. Par rapport au 10 % les plus pauvres, c’est 60 fois plus.

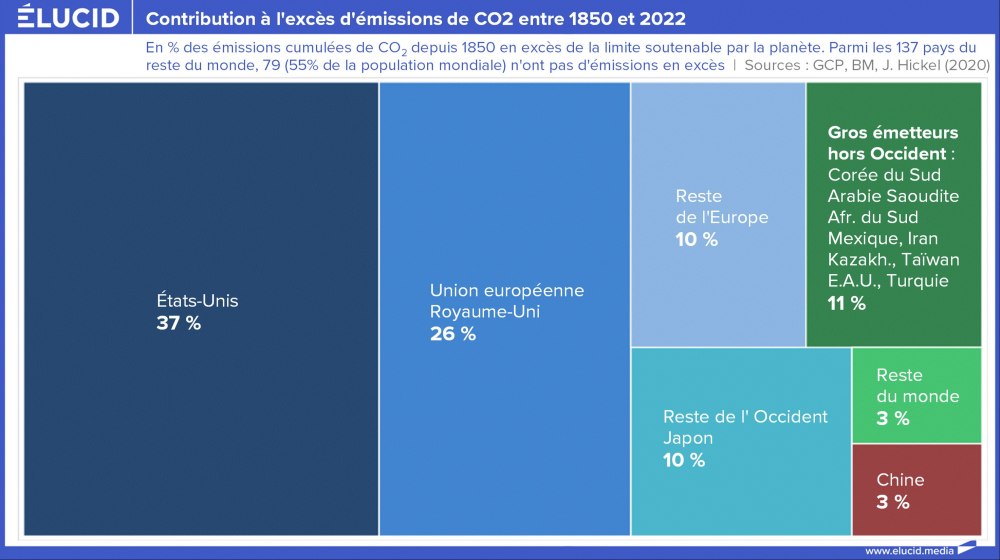

Une étude parue dans The Lancet enfonce le clou : l’Occident est responsable de plus de 80 % de toutes les émissions mondiales excédentaires de gaz à effet de serre, tandis que le reste du monde (le Sud global), n'est responsable que de moins de 20 % des émissions, concentrées sur une poignée de pays. La moitié de la population mondiale n’a ainsi aucune responsabilité dans le réchauffement climatique.

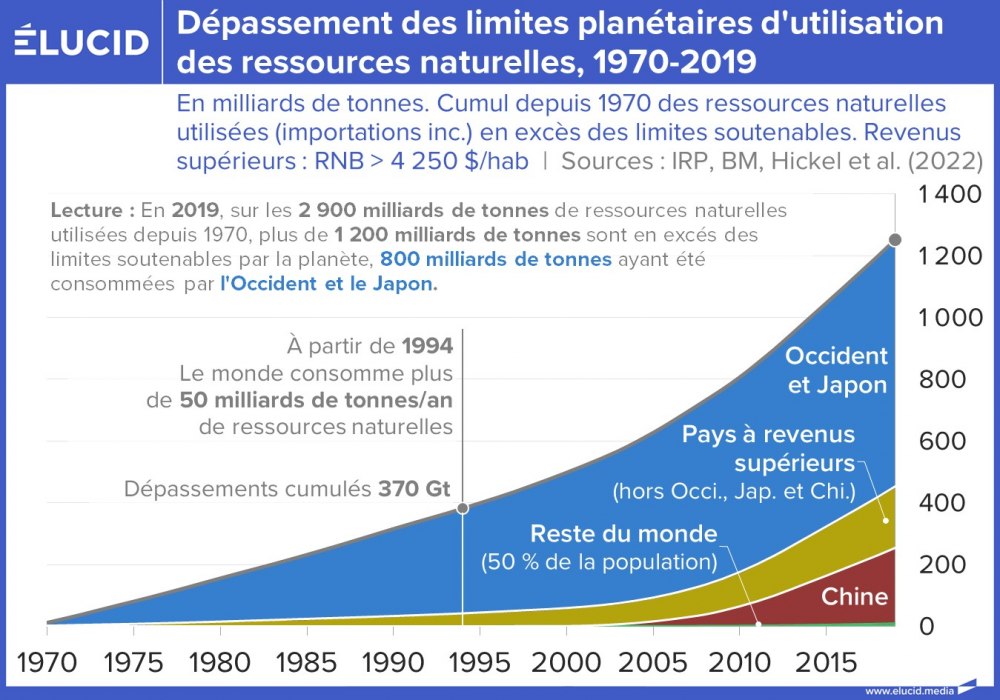

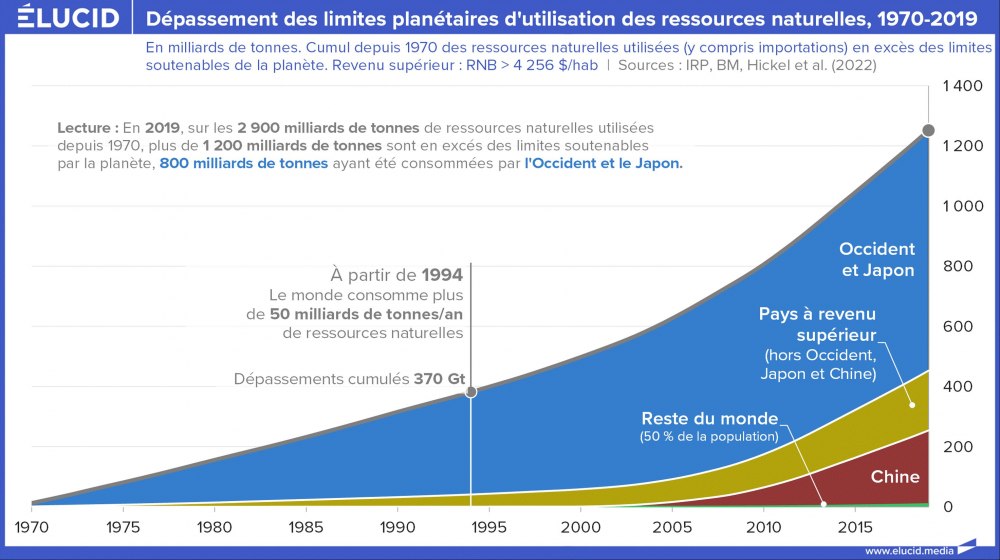

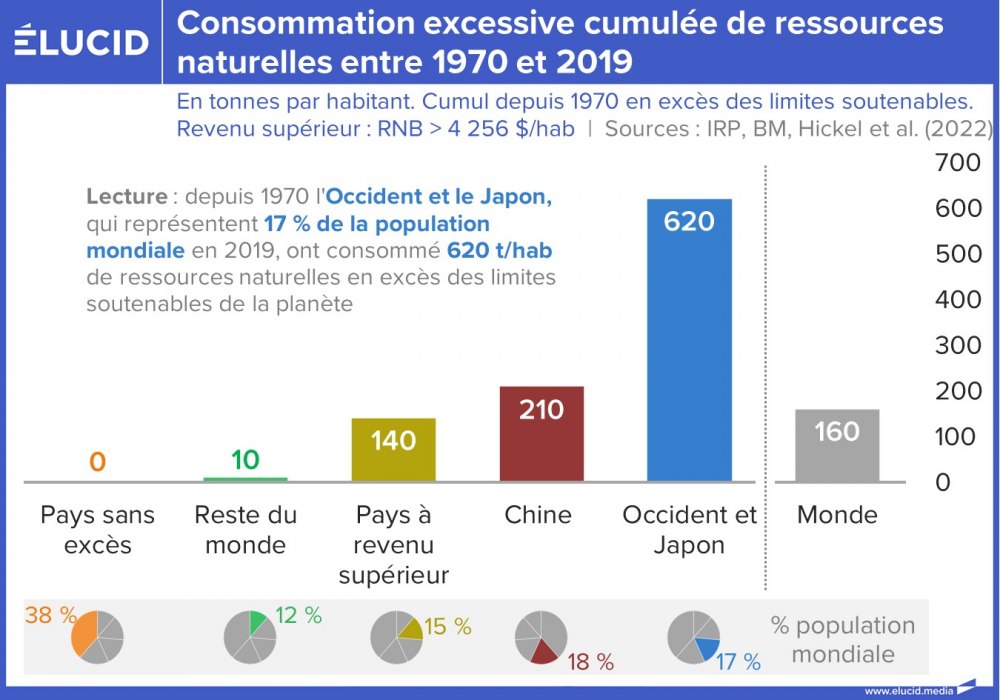

Et l’extraction accélérée des ressources naturelles aggrave la situation. Sur les 2 900 milliards de tonnes de matériaux extraits et utilisés entre 1970 et 2019, près de la moitié se situe déjà au-delà des limites soutenables par notre planète.

Les deux tiers de ces matériaux en trop ont été utilisés au bénéfice des pays riches (Union Européenne, États-Unis, Japon…), avec seulement un tiers profitant aux pays dits à revenu supérieur (Chine, Russie, Turquie…)… et moins d’1 % au près de 4 milliards de personnes restantes (Inde, Indonésie, Pakistan, Nigeria, etc.).

Les rapports historiques de domination Nord/Sud se retrouvent dans la science du climat

L'indépendance a apporté aux pays du Sud une certaine liberté politique après une période de colonisation qui les a durablement affectés. Elle n’a cependant pas totalement gommé les rapports de force en faveur des intérêts du Nord, qui persistent et se retrouvent également dans la recherche sur le climat. Avec comme conséquence le risque de solutions qui maintiennent les modes de vie des pays riches, et attribuent au reste du monde l’objectif de compenser leurs excès.

Une analyse récente, The Reuters Hot List, classe les 1 000 climatologues les plus influents du monde. Les trois quarts d’entre eux viennent d’Europe ou des États Unis qui abritent moins de 15 % de la population mondiale ; à peine 15 % viennent d’Asie, continent qui rassemble pourtant près des deux tiers de la population mondiale. Enfin, seuls cinq Africains font partie de ce classement, pour un continent qui abrite un cinquième de la population mondiale.

L'organisation Carbon Brief enfonce le clou dans une étude qui analyse le top 100 des articles scientifiques sur le climat les plus cités de ces cinq dernières années. Le résultat est édifiant : moins de 1 auteur sur 100 est basé en Afrique, et 9 sur 10 viennent d'Amérique du Nord, d’Europe ou d’Océanie (en majorité d’Australie et de Nouvelle Zélande) :

Le GIEC n’est pas en reste malgré sa profession de foi sur la participation de tous les acteurs mondiaux à la rédaction de ses rapports. Seulement un tiers des auteurs sont affiliés à des organismes de recherches asiatiques ou africains.

Le manque de financements et d’équipements du Sud s’ajoute à une discrimination institutionnelle

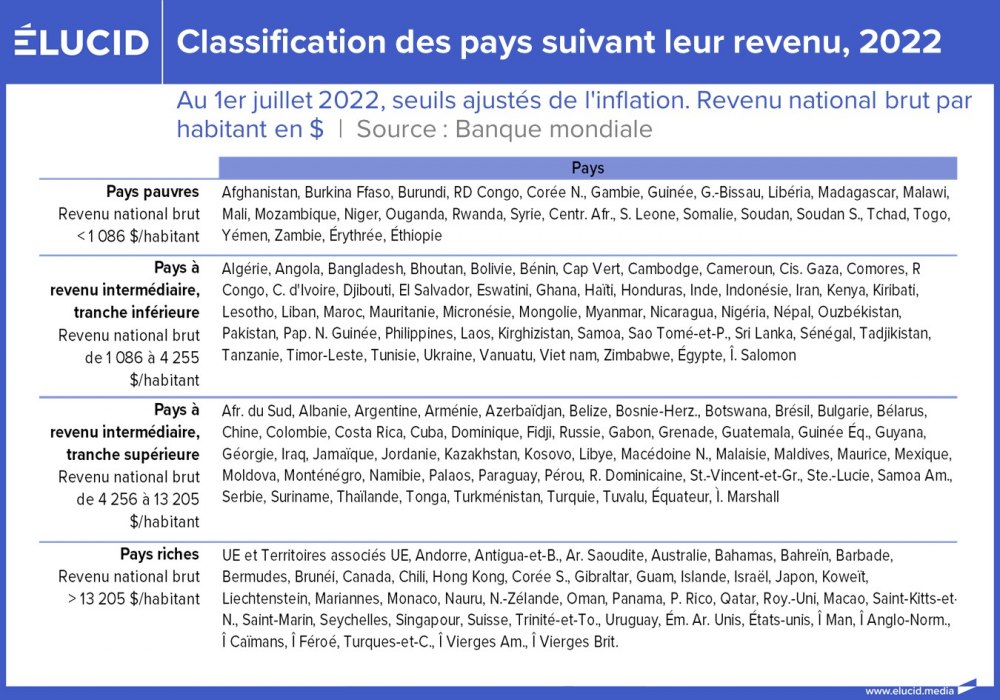

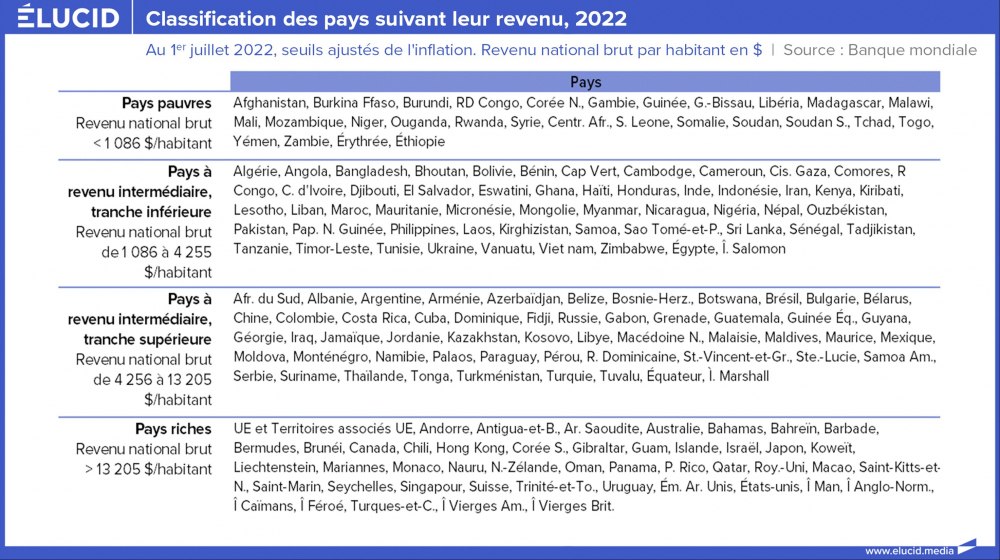

Le manque de moyen est le plus gros obstacle des scientifiques du Sud. Quand les États-Unis consacrent 2,5 % de leur produit intérieur brut (PIB) annuel à la recherche et développement, aucun pays d'Afrique subsaharienne n'en dépense plus de 1 %.

Autre barrière, les financements internationaux sont souvent fléchés vers les pays du Nord… même sur des sujets spécifiques au pays du Sud. Sur la période 1990-2020, les institutions européennes et nord-américaines ont reçu les trois quarts des financements pour la recherche sur le climat concernant l'Afrique… contre seulement 15 % pour les institutions africaines.

Ce manque de moyen empêche les pays du Sud de s’équiper en puissance de calcul – une technologique extrêmement coûteuse qui permet les modélisations de différents scénarios de réchauffement climatique. Le dernier supercalculateur anglais destiné à la recherche climatique a coûté 1,2 milliard de livres sterling : c’est 10 % du PIB du Rwanda ou 5 % du PIB du Gabon ou de la Zambie. Ce sont pourtant ces modèles qui façonnent les sociétés futures en orientant les stratégies nationales et internationales vers des croissances plus ou moins fortes dites « vertes ».

Lire : PHILIPPE BIHOUIX : « LA CROISSANCE "VERTE" EST UNE ABSURDITÉ »

Les scientifiques du Sud tentent de collaborer à la recherche avec leurs moyens, en collectant des données sur le terrain. Exploitées dans les modèles climatiques des scientifiques du Nord, ces derniers considèrent souvent cette collecte insuffisante pour que le nom des chercheurs du Sud figure en bonne place sur la liste des auteurs.

Ils s'attribuent la paternité des avancées et enclenchent un cercle infernal. Ils freinent la notoriété des chercheurs du Sud, élément fondamental à l'attribution ultérieure de financements pour leurs travaux.

Une autre barrière réside dans le coût d’accès à la littérature scientifique : il faut souvent débourser plusieurs milliers de dollars pour s’abonner à une revue et, au total, les budgets d’abonnement peuvent dépasser le million de dollars annuel dans les universités des pays occidentaux. Pour se faire connaître et publier un article en libre accès, une revue prestigieuse comme Nature demande 11 000 dollars, soit le salaire annuel d’un scientifique africain.

Et si un chercheur du Sud réussit l’exploit de produire un travail qui débouche sur la rédaction d’un article scientifique, le parcours du combattant ne s'arrête pas là : il doit alors passer sous les fourches caudines de la « revue par les pairs ».

Les pairs, majoritairement issus du milieu de la recherche des pays du Nord, valident les articles avant publication. Sachant qu’ils présentent des biais scientifiquement prouvés qui consistent à « … trouver les papiers soumis meilleurs s'ils [pensent qu’ils ont été] soumis par des professeurs d'universités occidentales d'élite », les chances de publication de notre chercheur du Sud sont bien faibles.

Si ces problèmes et les risques liés au fait de s'engager dans des politiques climatiques peu adaptées sont clairement identifiés par la recherche scientifique, elle semble néanmoins peu motivée à corriger ses propres biais.

Une transition écologique élaborée par et pour les pays du Nord

Les chercheurs du Sud ne disposent pas des moyens pour élaborer des scénarios plus équitables de lutte contre le réchauffement climatique. Avec une banque de connaissances existantes qui déborde de données produites par des chercheurs qui vivent dans des pays à hauts revenus en milieu tempéré, les vulnérabilités et les besoins des pays du Sud se retrouvent mal pris en compte.

L’objectif de limitation du réchauffement climatique l’illustre bien : fixé à « + 2 °C, si possible + 1,5 °C », la différence de 0,5 °C se fera à l'évidence sentir de façon beaucoup plus forte dans les pays du Sud. Et certains ministres du Nord envisagent même un réchauffement de + 4 °C :

Climat : il faut "préparer notre pays à 4 °C" de réchauffement climatique, prévient le ministre de la Transition écologiquehttps://t.co/lYFrS8K32i

— franceinfo (@franceinfo) February 22, 2023

Les chercheurs utilisent des modèles qui projettent l'état des économies mondiales sous réchauffement climatique. Pilotées quasi exclusivement par les chercheurs du Nord, les hypothèses prises sont favorables aux pays développés dont la croissance et les modes de vie cherchent à être maintenus (alors qu'ils font largement partie du problème).

Les scientifiques supposent que l’énergie qui a fait leur prospérité y est toujours plus abondamment utilisée dans le Nord que dans le Sud. Une étude récente montre comment les modèles de transition énergétique demandent aux pays en voie de développement un abandon du charbon bien plus rapide que ce qu'aucun pays du Nord n'a jamais réussi à faire auparavant.

En parallèle, ces modèles incluent des réductions beaucoup plus progressives du pétrole et du gaz, davantage utilisés dans les pays riches. Pourtant, comme pour les pays du Nord il y a deux siècles, de nombreux pays du Sud sont encore dépendants d'un charbon bon marché, et leur perception d'un Occident – de fait responsable du réchauffement climatique – leur intimant de renoncer à leur « développement » tout en aménageant des efforts modérés pour le Nord, ne pourra conduire qu'à des difficultés politiques.

D’autres scénarios envisagent le développement de bioénergie à partir de la biomasse. Cependant, selon certains chercheurs, les superficies requises représenteraient plus de trois fois la superficie de l’Inde et occuperaient entre 25 % et 80 % des terres cultivées. Les régions riches en biomasse étant principalement dans les pays du Sud, ces scénarios leur font porter des efforts majeurs, tout en leur faisant courir le risque d'une baisse des surfaces agricoles avec de graves conséquences pour des populations déjà trop souvent confrontées au stress alimentaire.

L’ensemble des scénarios s'accompagne par ailleurs de la capture et du stockage du carbone, une solution de décarbonation fictive qui n’a pas encore fait la preuve de son efficacité ou de son déploiement à grande échelle et qui n’existe que dans les fantasmes des politiques et chercheurs des pays riches.

Ces exemples illustrent les déséquilibres des scénarios envisagés pour une planète décarbonée et vivable sous réchauffement climatique. Pourtant, ce problème global n’est gérable qu’en travaillant collectivement pour obtenir des solutions optimales qui répartissent équitablement les efforts à fournir…

Quand on observe les récents dommages collatéraux que l’Europe, dans sa course effrénée à la substitution du gaz russe, a fait subir aux pays du Sud, il semble que la coopération internationale Nord/Sud ne soit pas encore à l’ordre du jour. En effet, en achetant son gaz à tout prix, l'Europe a fait grimper les cours mondiaux. Certes, elle a évité des coupures électriques inconfortables pour sa population, mais au détriment de pays comme l’Inde ou le Pakistan qui n'ont pu y échapper, et sans possibilité d’adaptation. Cerise sur le gâteau, ne pouvant pas s’aligner sur les prix proposés par le vieux continent, ces pays ont dû se rabattre sur le charbon… dont on les somme pourtant de sortir.

Au final, cette domination de l'axiologie et des intérêts des pays du Nord, y compris dans le monde de la recherche climatique et environnementale, nous conduit surtout à faire l'impasse sur toutes les visions et solutions alternatives que les pays du Sud seraient en mesure de formuler face aux enjeux de notre temps. Comme le souligne très justement l'astrophysicien Aurélien Barrau, c'est avant tout notre « incapacité à penser tout ailleurs », « notre propension littéralement pathologique à croire que le monde ne peut pas être autre » qui est, au fond, « véritablement problématique ».

Annexe

Photo d'ouverture : MikeDotta - @Shutterstock