À quelques jours des élections européennes de juin 2024, les formations politiques d’extrême-droite et de droite nationaliste s’apprêtent à réaliser des scores historiques. En France, le Rassemblement national et Reconquête pourraient, à eux deux, approcher les 40 % des suffrages exprimés. En Belgique, le Vlaams Belang est donné en tête par les sondages. Déjà vainqueurs des dernières législatives, les Frères d’Italie de la Première ministre Giorgia Meloni et le Parti pour la liberté (PVV) de Geert Wilders conforteraient leur place de première force politique en Italie et aux Pays-Bas. Au total, dans quatre des six États fondateurs des institutions européennes, les partisans de l’Europe « des nations » seraient majoritaires, souvent assez nettement. En Allemagne, l’AfD n’a jamais été aussi bien placée dans les intentions de vote et pourrait arriver en seconde position. Plus à l’Est, les sondages donnent l’extrême-droite ou la droite nationaliste victorieuse en Autriche (où elle devrait ensuite gagner les législatives de l’automne 2024), en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie et en Estonie.

Abonnement Élucid

Dans ce paysage politique européen, le plus spectaculaire est encore le déséquilibre entre les forces nationalistes et la gauche de transformation, que l’on qualifie parfois de « radicale ». À l’issue du prochain scrutin, le Parlement européen devrait accueillir trois à quatre fois plus de députés nationalistes que de membres du groupe de la gauche (GUE/NGL), dans lequel siègent les Insoumis français, le parti allemand Die Linke et de nombreux partis communistes. Au sein des parlements nationaux, dans la plupart des États membres, le rapport de force est lui aussi nettement en faveur des mouvements d’extrême-droite ou nationalistes.

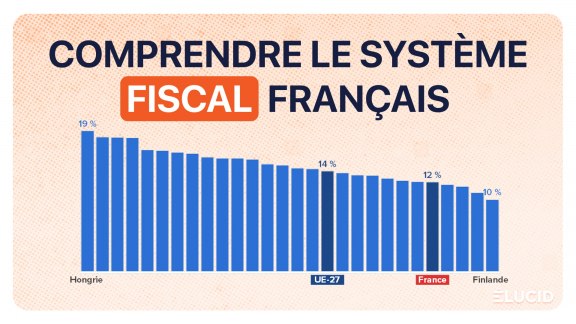

Bien-sûr, l’extrême-droite et les partis qui s’en rapprochent prospèrent grâce à un discours anti-immigration et sécuritaire, qui séduit particulièrement en période de crise économique et de tensions géopolitiques. Mais ses scores de plus en plus spectaculaires s’expliquent également par le rejet des politiques ultralibérales menées par l’Union européenne et par le refus de la méthode utilisée pour les imposer, à savoir le transfert de souveraineté.

Jusque dans les années 1980, en France, deux grandes forces politiques s’opposent à une approche supranationaliste de la construction européenne promue par plusieurs « pères fondateurs » (souvent de sensibilité chrétienne-démocrate) et par la Commission de Bruxelles. Pour les communistes, le marché commun est une arme au service du patronat, qui lui permet d’imposer le libre-échange et la libre-concurrence contre la volonté des peuples. Pour les gaullistes, rien ne saurait se substituer à la nation, et certainement pas une Europe supranationale fantasmée par des technocrates.

Contestée politiquement, la construction européenne va s’imposer par le droit. Quelques années après la signature du traité de Rome (1957), qui n’est au départ qu’un accord assez modeste de libre-échange, la Cour de justice des Communautés européenne créée par ce traité commence à statuer sur des litiges commerciaux. Suivant à la lettre les préconisations de la Commission européenne, elle considère que le droit communautaire doit s’imposer en totalité aux États, et de façon homogène. Dès 1963-1964, elle élabore une jurisprudence en ce sens, dont l’impact sur les droits nationaux est tout d’abord limité. Mais au cours des années 1980, le contexte politique change, et avec lui le contexte juridique.

On le sait, le Parti socialiste qui gagne les élections nationales françaises de 1981 est très favorable à la construction européenne. À droite, le gaullisme perd de son influence. En 1978, avec son « appel de Cochin », Jacques Chirac tentait une attaque souverainiste contre son rival Valéry Giscard d’Estaing, qui se soldera par un échec aux élections européennes de 1979. Surtout, Margaret Thatcher et Ronald Reagan sont élus au Royaume-Uni (1979) et aux États-Unis (1980) grâce à un discours ultralibéral. Les « héritiers » français du gaullisme n’hésitent pas longtemps et choisissent la modernité.

Dans le champ économique et social, ils abandonnent un étatisme déjà remis en cause par l’infusion des idées libérales tout au long des années 1960 et 1970. En matière de politiques européennes, la rupture est plus spectaculaire : le discours gaulliste sur l’Europe « des nations » comme seule perspective possible cède la place, dans le programme du Rassemblement pour la République (RPR), à un européisme ultralibéral. À partir de 1983, les trois grandes forces qui dominent la vie politique française (la social-démocratie, le centre-droit et la droite anciennement gaulliste) sont toutes ouvertement favorables à la construction européenne.

Ce n’est pas un hasard si le grand tournant juridique pro-européen en France s’inscrit dans ce contexte. Jusqu’en 1989, le Parlement français pouvait, en théorie, voter une loi qui annule ou limite certaines dispositions contenues dans le traité de Rome, dans des directives ou des règlements européens ; la jurisprudence du Conseil d’État le lui permettait. À partir du jugement dit « Nicolo » de juin 1989, les juges français considèrent que le droit communautaire doit primer en tous points sur le droit national… sauf si la Constitution française prévoit, de façon suffisamment explicite, des exceptions. Un nouvel ordre juridique vient d’être consacré sans le moindre débat démocratique, mais avec la bénédiction du pouvoir socialiste.

L’objectif tout à fait assumé est de contraindre l’État à respecter scrupuleusement les « acquis communautaires », au premier rang desquels figure le marché commun, et ce, quelle que soit la sensibilité politique du pouvoir en place. Dès lors, toute politique économique hétérodoxe se heurterait à un problème de légalité, pas seulement européen, mais national. Dit autrement, contrôler les mouvements de capitaux ou stopper l’ouverture à la concurrence des services publics serait illégal du point de vue du droit européen, mais aussi du droit national. Pour les forces progressistes, cela signifie qu’en l’état du droit, une grande partie des programmes de gauche seraient intraduisibles en lois, que bon nombre de revendications syndicales ou associatives se heurteraient à un veto des juges, au nom des règles de la concurrence européenne.

La violence des politiques libérales européennes et le transfert de souveraineté du niveau national vers le niveau européen n’ont pas été sans conséquences électorales. En 1984, un parti reprend à son compte le projet, abandonné par la droite, d’Europe « des nations » : c’est le Front national de Jean-Marie Le Pen, qui réalise sa première percée (10,95 % des voix) lors des élections européennes.

Pendant un peu plus de dix ans, le Parti communiste français oppose à l’extrême-droite une vision progressiste de la nation, au nom de laquelle il refuse la poursuite de l’intégration européenne, le traité de Maastricht et la monnaie unique. Mais en 1997, le Parti socialiste pose ses exigences à l’entrée dans un gouvernement de « gauche plurielle » : le PCF doit abandonner son euroscepticisme, jugé trop radical. Dès lors, l’extrême-droite a le champ libre. Elle peut développer son discours souverainiste et anti-Union européenne sans craindre de concurrence. Depuis, et à l’exception des premiers mois de la campagne de 2017 de Jean-Luc Mélenchon, elle continue à occuper seule ce terrain.

Avec la crise des subprimes de 2007-2008 et le renforcement des mesures d’austérité imposées par l’Union européenne, l’extrême-droite et les droites nationalistes ont franchi une nouvelle étape dans la conquête du pouvoir. Le Fidesz de Victor Orban s’est implanté durablement en Hongrie sur une ligne anti-immigration, souverainiste et anti-Union européenne. Ancien libéral converti au nationalisme, Premier ministre depuis 2010, Orban n’hésite pas à se revendiquer de l’héritage du général De Gaulle. Le SMER-SD en Slovaquie ou le PiS en Pologne s’en sont inspiré et ont accédé eux aussi à la direction de leur pays, promettant de tenir tête à Bruxelles. Un euroscepticisme que l’on retrouve également dans les campagnes victorieuses de Giorgia Meloni et de Geert Wilders, même si la Première ministre italienne s’est montrée beaucoup plus coopérative vis-à-vis de Bruxelles une fois élue.

C’est d’ailleurs un grand paradoxe : alors qu’elles n’ont jamais véritablement rompu avec les politiques européennes, l’extrême-droite et les droites nationalistes monopolisent le discours « souverainiste » et continuent, en partie grâce à cela, de progresser.

Cette marche vers le pouvoir est-elle inéluctable ? Peut-être pas, mais pour s’y opposer, encore faudrait-il que les forces progressistes proposent une alternative crédible. Or, sans rupture juridique, il est tout bonnement impossible de se soustraire aux règles européennes de libre-échange et de libre-concurrence. Il existe pourtant une option qui n’oblige pas à sortir de l’Union européenne et qui, contrairement à une « réécriture des traités » dans un sens plus social, n’est pas totalement illusoire. Il s’agirait de modifier la Constitution, seul texte qui a encore le pouvoir de primer sur le droit européen, de façon à restaurer des espaces de souveraineté nationale.

Il peut s’agir, par exemple, de placer les services publics à l’abri du droit européen de la concurrence ou de permettre à l’État, en dépit du traité européen, de réguler les flux de capitaux ou de marchandises. Modifier ainsi la Constitution française n’empêcherait pas un violent conflit avec Bruxelles, mais cela donnerait au législateur les moyens d’agir et ôterait aux juges nationaux la possibilité de l’en empêcher. Une perspective d’autant plus intéressante qu’obtenir et gagner un référendum, en France, sur le renforcement des services publics ou le contrôle des capitaux ne semble pas inconcevable à court ou moyen terme.

Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !

Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :

S’abonner

Accès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

0 commentaire

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner