Article élu d'intérêt général

Les lecteurs d’Élucid ont voté pour rendre cet article gratuit.

Les citoyens européens sont ingrats, car quand quelque chose fonctionne au niveau européen, ils ne le reconnaissent pas. Quand ça marche, il faut le dire. Et, à ce titre, le « marché unique », en tant qu’entreprise de démolition de l’État-Providence, a été une réussite remarquable qui mériterait qu’on lui accorde notre attention.

Abonnement Élucid

Contrairement aux idées reçues, l’Union européenne n’est pas passive, impuissante ou inefficace ; au contraire, l’UE et son administration sont hyper actives et extrêmement efficaces, notamment au moyen du fameux « marché unique ». Il s’est révélé être une merveille d'ingénierie anti-interventionnisme, anti-service public et anti-planification. Les citoyens n’imaginent pas tout le savoir-faire et l’expertise qui ont été mobilisés pour concevoir des dispositifs aussi subtils qu’ingénieux pour détruire leur État providence et pour s’assurer qu’une concurrence impitoyable s’exerce entre eux.

À cet égard, il convient de donner raison aux défenseurs du projet européen, le « marché unique » est bel et bien l’une des entreprises humaines les plus impressionnantes et abouties de l’histoire du capitalisme.

Dans cet article, nous explorerons les principaux dispositifs et mécanismes du « marché unique » qui, en trente ans, avec une efficacité redoutable, en temps de paix et sans occupation, ont permis la destruction de politiques industrielles et sociales multiséculaires d’un continent entier sans bruit ni fracas.

Qu’est-ce que le « marché unique » ?

Peu de gens savent ce qu’est le marché unique pourtant célébré dans les médias et par la Commission européenne comme une réussite sans équivoque de cette dernière. Il s’agirait d’un quasi-acquis social pour les citoyens européens et la preuve que l’Europe peut tenir ses promesses. En effet, cette promesse a été tenue, mais il s’agirait de bien comprendre ce qu’est le marché unique et au bénéfice de qui il a été conçu.

Avant le « marché unique », il y avait le « marché commun » établi par le traité de Rome (1957). Pour faire simple, le « marché commun » impliquait l’application du principe de libre circulation des marchandises, c’est-à-dire sans droit de douane, entre les six États fondateurs des Communautés européennes. Toutefois, si ces biens étaient libres de droits, ils devaient se conformer à la réglementation du pays importateur. Il n’y avait donc plus de barrière douanière, mais restait les barrières réglementaires.

S’inspirant (ou plutôt copiant-collant) des recommandations de la table ronde des industriels (un des lobbys européens les plus puissants, si ce n’est le plus puissant) faites en 1984, Jacques Delors, alors fraichement nommé Président de la Commission européenne, proposa l’idée d’un « marché unique » pour « l’horizon 1992 ». Autrement dit, il s’agissait, pour chaque produit ou service circulant au sein de la Communauté, que les différentes réglementations nationales applicables à ces produits ou services soient remplacées par une réglementation unique européenne.

Ce projet fut acté avec l’Acte unique, adopté en 1985 et ratifié en 1986. Et en moins de 7 ans, plus de 300 directives furent adoptées pour remplacer les réglementations nationales dans tous les secteurs de l’économie : des feux de brouillard de voitures (1), aux banques (2), en passant par les sièges conducteur de tracteurs agricoles ou forestiers (3) et la puissance acoustique des tondeuses à gazon (4).

Bien que ces intitulés de réglementations puissent prêter à sourire, les grandes entreprises du monde entier ne s’y sont pas trompées et ont envoyé massivement leurs lobbyistes à Bruxelles pour façonner les règles de ce futur « marché unique ». Il s’agissait d’une fenêtre historique pour remodeler conformément à leurs intérêts les réglementations concernant leurs produits et services. Avec le marché unique, plus besoin de faire du lobbying auprès de douze capitales, tous les efforts pouvaient être concentrés auprès d’une seule : Bruxelles, devenue ainsi, avec l’Acte unique, la capitale européenne du lobbying.

« Achever le marché unique »

Une fois cette première phase d’harmonisation réglementaire finalisée, la boussole de la Commission européenne pour les prochaines années était claire : il fallait achever le marché unique, c’est-à-dire poursuivre sans relâche l’harmonisation des réglementations des biens et services circulant dans l’Union européenne, et abattre les réglementations nationales perçues comme autant de freins à cette libre circulation – cela jusqu’à ce qu’il n’y ait plus un seul obstacle à l’intégration totale du marché intérieur européen.

Une question peut donc se poser : à partir de quand considérera-t-on que le marché unique est achevé ? Avant de répondre à cette question, mesurons le chemin parcouru en trente ans.

Une étude très importante publiée en 2021 par Craig Parsons, Matthias Matthjis et Benedikt Springer « Why Did Europe’s Single Market Surpass America’s » (étude présentée à la Commission européenne un an plus tard) arrivait à la conclusion que dans la plupart des domaines de l’économie, le marché intérieur européen était devenu plus intégré que le marché intérieur américain.

La France n’étant pas un État fédéré, nous avons dû mal à comprendre et accepter un tel constat intuitivement : nous projetons un marché intérieur avec une réglementation et des lois qui sont les mêmes pour tous les citoyens américains, en s’imaginant par exemple qu’un plombier américain peut exercer librement son métier d’un État à l’autre.

Or, ce n’est pas du tout comme cela que cela marche aux États-Unis, où la doctrine du « double burden » (double fardeau) est admise. Cela signifie que pour certaines professions réglementées, une personne qualifiée dans un État devra se soumettre aux examens ou diverses épreuves de conformité pour exercer cette même profession dans l’État où il souhaite désormais exercer. Au sein de l’UE, la plupart des professions réglementées ont été harmonisées, ce qui dispense par exemple un médecin roumain de refaire des études de médecine pour exercer en France, un simple examen de langue sera requis. Même chose par exemple pour les avocats, inutile pour un avocat italien d’avoir son barreau en France pour exercer en France, un examen simplifié et bien moins lourd suffit.

En outre, si les préférences étatiques sont légales, et largement utilisées aux États-Unis, la préférence nationale, dans les traités européens, est absolument interdite. L’UE a donc dépassé les États-Unis en matière d’intégration de son marché. Pourtant, l’ensemble des associations patronales européennes (ERT, BusinessEurope, FoodDrink Europe, EuroCommerce, etc.) jugent que le marché unique n’est pas assez achevé et que cela coûterait des milliards aux Européens. Il faut plus d’Europe, plus de marché unique. Augmenter la dose.

La réponse à la question « à partir de quand le marché unique sera-t-il considéré comme achevé ? » est donc : probablement jamais. Ça ne sera jamais assez. Car, pour la Commission européenne comme pour ses mandants (les multinationales), chaque réglementation nationale, quelle que soit la légitimité du but qu’elle poursuit – aménagement du territoire, souveraineté, emploi, service public – doit être éradiquée pour parfaire cette liberté de circulation et donc augmenter la capacité des grands groupes transnationaux à transférer leurs facteurs de productions aux lieux où l’on produit à bas coût, c’est-à-dire internationaliser leur chaîne de valeur.

Et pour atteindre ce but, achever le marché unique, la Commission européenne a mis toute son administration et son talent au service de cette cause.

La transposition des directives : l’outil principal d’achèvement du marché unique

Avec le marché unique, les directives ont pris une place centrale dans l’action de la Commission européenne pour poursuivre son achèvement.

Pour rappel, les directives sont purement et simplement des lois européennes supérieures aux lois des États membres, mais devant faire l’objet d’une transposition dans le droit national de ces derniers, c’est-à-dire qu’elles doivent être transcrites, et dans le cas français, codifiés, à l’aide des instruments juridiques pertinents à chaque système (ex. : en France, la transposition se fait par la loi, le décret ou des arrêtés).

Les outils de lutte de la Commission contre les défauts de transpositions

Le problème, voire la terreur, du point de vue de la Commission, c’est que les directives soient mal transposées par les États, voire pas transposées du tout. Et dans les années 1990, la première hypothèse comme la seconde étaient très fréquentes. Autant de situations fragmentant le marché unique. Les traités prévoyaient (et prévoient toujours) ces cas de figure et permettent à la Commission européenne de lancer une procédure en manquement contre les États défaillants et de leur infliger une sanction pécuniaire. Il ne s’agit pas d’un cas d'école, cela arrive en permanence, encore aujourd’hui. Le recours en manquement est donc le principal outil pour forcer les États à se mettre en conformité avec le droit européen.

Mais en 1997, la Commission a affiné son arsenal en publiant annuellement un tableau d’affichage (« single market scoreboard ») du marché unique qui indique, pour chaque pays membre, le nombre de directives non transposées ou mal transposées ainsi que le nombre de procédures d’infraction au droit européen ouvertes contre lui. L’idée est de stigmatiser les « mauvais élèves » du marché unique.

La France, bonne élève de la transposition des directives

Au sommet de Barcelone de 2002, les chefs d’États et de gouvernement font de la transposition des directives européennes dans les délais une priorité. Ce message sera entendu par la France (qui accumulait un grand stock de directives non transposées) avec l’adoption d’une circulaire le 22 septembre 2004 par Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, visant à réorganiser les services ministériels pour accélérer la transposition des directives.

L’effet de cette circulaire sera impressionnant : le stock de directives non transposées qui était de 4,1 % en mai 2004 passera à 2,4 % en mai 2005 (Il était de 7,4 % en novembre 1997 lors de la publication du premier tableau d’affichage). Depuis, la France est devenue la championne d’Europe de la transposition des directives avec un taux de 0,1 % de déficit, se hissant à la première place en 2024 et en permanence sur le podium les années précédentes.

Mais cela ne semble pas suffisant, car une circulaire adoptée le 22 mars 2024 par Gabriel Attal, alors Premier ministre, actualise la circulaire de 2004 et la méthode d’organisation des services pour transposer les textes européens, dans l’espoir de limiter le nombre de procédures d’infractions ouvertes contre la France.

Le propos n’est pas de dire qu’il est anormal que la France transpose les directives qu’elle a elle-même votées, mais d’illustrer à quel point le marché unique et ses composantes forment une machine bien huilée pour assurer l’effectivité du droit européen.

Le dispositif « TRIS » ou comment la Commission dissuade les États de protéger l’environnement, les consommateurs et les travailleurs

Après avoir remplacé les normes nationales par des normes européennes, la Commission européenne a très vite perçu un nouveau risque : que les États usent de leur souveraineté (restante) pour adopter de nouvelles normes, par exemple pour protéger l’environnement ou encore le consommateur. Mais chaque nouvelle norme nationale constitue un risque de fragmentation du marché unique, ce que la Commission veut à tout prix éviter.

Si les normes nationales sont perçues comme de mauvaises herbes que l’on peut traiter avec des directives d’harmonisation, alors, après avoir tué l’existant, il faut s’assurer que celui-ci ne repousse pas ailleurs. C’est le rôle du dispositif TRIS instauré en 1998 et modernisé dans sa forme actuelle en 2015 (5). Un dispositif similaire existe pour la réglementation des services (en pratique les professions réglementées) avec la fameuse directive Bolkenstein (qui, à raison, avait été au cœur du débat français lors du référendum de 2005 sur la Constitution européenne) finalement adoptée en 2006 (6). Vous n’en avez jamais entendu parler, mais les grandes entreprises le connaissent très bien.

Ce dispositif oblige les États membres à notifier et justifier (longuement) à la Commission européenne les projets de nouvelles réglementations techniques (ex. : restriction d’utilisation de certains additifs) portant sur des biens ou sur des services (ex. : réglementation bancaire), qu’ils ont l’intention d’instaurer. Attention, on parle bien ici de notification des projets de réglementations et non des réglementations elles-mêmes. L’idée est de permettre à la Commission européenne, aux autres États membres, mais aussi aux « parties prenantes » (en pratique les grands groupes industriels et leurs lobbys) d’avoir un droit de regard sur ce projet de réglementation et le cas échéant de faire part de leurs observations à l’État auteur du projet. Il s’agit d’une forme de lobbying qui ne dit pas son nom, car ces « commentaires » ne restent pas lettre morte ; sur leur base, la Commission peut adopter une décision de blocage du projet de norme.

En effet, celle-ci dispose de 3 mois après la réception de cette notification pour répondre et si elle estime (notamment en s’appuyant sur les commentaires faits par les autres États membres et les parties prenantes) que ce projet de réglementation est contraire au droit européen, elle peut demander à l’État de ne pas l’adopter. Il s’agit donc d’un droit de véto européen sur une réglementation nationale. Par ailleurs, l’État doit tenir compte des éventuels commentaires faits par la Commission, ses voisins ou les entreprises pour modifier son projet de texte avant son adoption finale.

Si, malgré le véto ou les commentaires appelant à modifier le projet de texte, l’État persiste et souhaite adopter le texte dans sa version initiale, la Commission peut, et le plus souvent va, poursuivre l’État devant la CJUE pour infraction au droit européen.

Pour ceux qui ne l’avaient pas compris, c’est cela la « souveraineté européenne » mise en action : un droit de regard sur chaque réglementation nationale ; il n’y a plus de décisions nationales, mais de la co-décision avec des co-décideurs qui peuvent vous demander de modifier vos normes, voire de ne pas les adopter.

Ce dispositif s’est révélé extrêmement efficace, car pour la plupart des pays, le nombre de procédures d’infractions au droit européen a chuté significativement (passant de 1775 procédures au total en 2011 à 874 en 2021, soit une division par deux en dix ans) tandis que les « dialogues informels » ont explosé. Cela signifie que les projets « problématiques » sont bien « tués » avant même d’exister, faisant donc disparaître le contentieux qui en aurait résulté s’ils avaient été adoptés.

Pour mesurer à quel point ce dispositif est tout sauf anecdotique et impacte nos choix collectifs, un cas spectaculaire peut être cité.

Le cas de l’interdiction des vols de moins de 250 km (quand une alternative en train existe)

Une des mesures qui était ressorti de la Convention Citoyenne sur le Climat réunissant 150 citoyens tirés au sort ayant débattu des réformes pouvant être adoptées pour lutter contre le réchauffement climatique, était l’interdiction des vols intérieurs pour lesquels une alternative en train existait.

Les propositions faites par cette convention avaient pour partie été reprises dans la Loi Climat et Résilience de 2021 (7) qui avaient prévu, en ce qui concerne l’interdiction de certains vols intérieurs, la fermeture de 8 lignes aériennes (8) pour lesquelles le train consistait en une alternative de transport raisonnable (car sur moins de 250 km).

Toutefois, le décret d’application (9) n’a finalement acté la fermeture que de 3 lignes. Le quotidien Le Monde observait donc que la mesure initiale avait été vidée de sa substance ; ce qui est vrai, mais ce que Le Monde n’expliquait pas dans son article, c’est la raison pour laquelle le décret avait été vidé de sa substance.

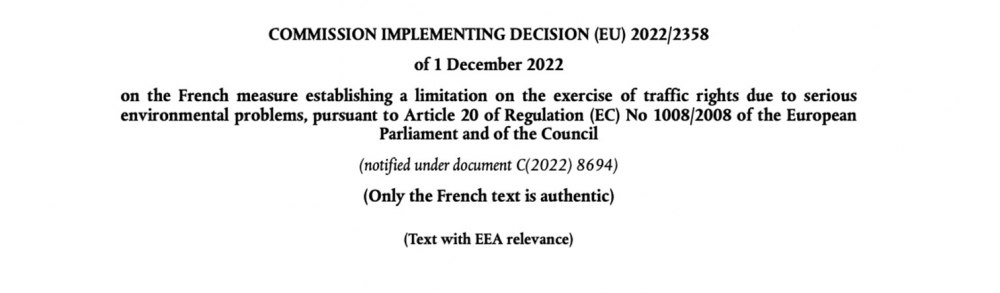

Eh bien, c’est qu’avant cela, conformément à la directive Bolkenstein de 2006, la France avait dû notifier à la Commission européenne son projet de décret, lequel projet n’a pas du tout plu à la Commission européenne qui y a vu une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation des services. Cela n’avait pas plu non plus à deux sociétés privées (un aéroport ainsi qu’une compagnie aérienne) qui avaient porté plainte contre ce projet de décret, l’accusant de violer un règlement européen de 2008 sur le transport aérien (10) et de fausser ainsi la concurrence par son caractère discriminatoire.

Le 15 décembre 2021, la Commission demanda à ce que ce décret ne soit pas adopté en l’état et plus tard, le 7 janvier 2022, à ce que la France justifie en quoi cette mesure restrictive était compatible avec le droit européen – ce que fit la France en présentant un nouveau projet de décret tenant compte de ses commentaires à la Commission le 21 juin 2022.

Cette nouvelle version du projet de décret est le décret que l’on connaît aujourd’hui. Dans une décision du 1er décembre 2022, la Commission a acté que cette nouvelle version lui convenait et qu’elle était conforme au droit européen, à condition que cette interdiction ne dure pas plus de trois ans. Au-delà de cette durée, la France devra justifier en quoi cette mesure était nécessaire, lequel renouvellement sera subordonné dans tous les cas à l’autorisation de la Commission européenne, voire de la CJUE.

Et pour ceux qui ont la patience de lire la décision de la Commission entièrement, il n’est pas évident que ce renouvellement soit accordé, car tout au long de la décision, la Commission sous-entend que cette mesure n’est tolérée que parce que la Commission n’avait alors pas fait adopter son Paquet Climat en entier et donc qu’une fois cela fait, les efforts faits par l’UE en matière de lutte contre le changement climatique seraient tellement formidables que cela rendrait la mesure d’interdiction des vols intérieurs inutile, car disproportionnée. Nous verrons donc.

Un excellent rapport de l’organisation non gouvernementale Corporate Europe Observatory (30 Years of EU Single Market-Report publié en juin 2023) fournit de nombreux autres exemples de réglementations ayant été purement et simplement avortées ou vidées de leur substance. Il cite notamment l’exemple d’une taxe sur le sucre en Finlande et en Estonie, finalement supprimée après le harcèlement de la Commission européenne ; ou encore une interdiction généralisée de l’utilisation du Bisphénol A retardée pendant des années par la Commission, au motif que cette mesure violait la liberté de circulation des biens…

La « bruxellose » des fonctionnaires français

On voit donc bien que ce « simple » système de notifications a en réalité des implications politiques, sociales, économiques et environnementales massives. Comme nous l’avons vu, les projets de normes peuvent être vidés de leur substance, retardés ou annulés. Mais on imagine bien que l’obligation de notification et de justification d’une mesure, et le risque d’être soumis à une procédure, même informelle, de négociation avec la Commission – procédure pouvant durer des mois et impliquant de mobiliser du temps et des hommes – peuvent être dissuasifs.

Le nombre de normes n’ayant pas vu le jour pour cette raison est inchiffrable, mais il est évident que de nombreux ministres, conseillers ou fonctionnaires ont été dissuadés par la perspective de devoir livrer une bataille homérique pour espérer obtenir un texte améliorant la qualité de notre environnement ou de nos conditions de travail ou de consommation, sans contrarier le marché. La terreur d’une procédure d’infraction contre notre pays est d’ailleurs ce qui justifiait la « circulaire Attal » mentionnée plus haut, cela apparaissait expressément dans les motifs et en l’occurrence comme le motif principal.

Les hauts fonctionnaires français ont aujourd’hui tellement intériorisé la contrainte européenne qu’ils n’osent plus penser en dehors. Arnaud Montebourg qualifie ce phénomène de « bruxellose », la maladie consistant pour un fonctionnaire ou conseiller ministériel à vivre dans la peur du « qu’en dira Bruxelles » et s’interdisant de proposer certaines options politiques et économiques de peur de devoir croiser le fer avec la Commission.

Dans notre cas, il n’est pas exclu qu’un lobbying ait pu en plus avoir lieu au niveau du gouvernement pour modifier ce décret, mais en tout état de cause, il est impossible de nier le rôle très important que la Commission a joué dans l’éventrement de cette mesure. Il est donc regrettable que notre « quotidien de référence », Le Monde, n’en ait pas informé ses lecteurs, contribuant ainsi à l’illusion que l’Union européenne n’est qu’un grand corps passif qui n’aurait aucune influence directe ou indirecte sur nos existences.

En refusant systématiquement et sur tous les sujets où cela est pertinent, de faire le lien entre la politique nationale et la politique européenne, les médias (presse ou télé) privent les citoyens des moyens de compréhension des forces à l’œuvre sur leur destin et donc d’agir. Car, comment lutter contre un ennemi, une force ou un adversaire dont on ignore l’existence.

Cette invisibilisation de l’action de l’Union européenne sur nos vies, quelle qu’en soient les causes, par ignorance ou volonté de dissimulation, ne peut que préparer le lit de jours plus sombres pour notre nation. Les citoyens français croient encore que les choses se décident à l’échelon national, mais, à force de voir leurs actions militantes, leurs mobilisations et leur vote restés sans effet (ce qui est logique puisque les choses « se passent » ailleurs), ils pourraient croire que c’est le principe même de démocratie qui est en cause et se mettre à penser qu’une autre forme de régime serait préférable...

Conclusion

On le voit, le droit européen offre aujourd’hui tout un arsenal juridique pour que nos voisins, la Commission ou des entreprises portent plainte contre nos lois, nos décrets, nos arrêtés et créent donc un climat général de paralysie politique où toute ambition allant contre le marché est immédiatement neutralisée. En cela, le marché unique est une merveille du capitalisme, ayant permis de mettre au pas les administrations, parfois multiséculaires, de 27 États.

Pour minimiser l’action de l’Union européenne, certains s’amusent à dire que la Commission européenne compte moins de fonctionnaires que la mairie de Paris, mais en réalité, l’ensemble des fonctionnaires nationaux sont aussi, de fait et de droit, des fonctionnaires européens chargés d’assurer la mise en œuvre du droit communautaire.

Le marché unique a donc cela de remarquable, mais cela est vrai pour l’Union européenne dans son ensemble, qu’il s’agit une orfèvrerie de génie juridico-politico-économique dont chacun des mécanismes, des dispositifs est, derrière un voile de bonnes intentions, de générosité et une certaine complexité apparente, tout entier tourné vers la défense des intérêts des multinationales et de neutraliser toute initiative de progrès social.

L’action de l’UE est perçue comme décevante, à juste titre, par les citoyens, mais si l’on change de perspective et qu’on adopte le point de vue des multinationales, le bilan de celle-ci est remarquable. Il n’est alors pas étonnant que les plus grandes organisations patronales soient de ferventes défenderesses de la construction européenne et du « plus d’Europe ». L’Europe protège, oui, mais simplement pas ceux à qui l’on a fait cette promesse.

Notes

(1) Directive du 1er août 1989 n°89/518/CEE

(2) Directive 89/646/CEE du 15 décembre 1989

(3) Directive du 30 juin 1988 n° 88/465/CEE

(4) Directive du 7 avril 1987 n°87/252/CEE

(5) Directive 2015/1535 du 9 septembre 2015

(6) Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006

(7) Loi n°2021-1104 of 22 août 2021

(8) Codifié à l’article L. 6412-3 du code des transports

(9) Décret n° 2023-385 du 22 mai 2023

(10) Règlement 1008/2008 du 24 septembre 2008

Photo d'ouverture : Un timbre imprimé en Grèce pour l'unification européenne, marché unique européen, vers 1992, Circa - Boris15 - @Shutterstock

Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !

Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :

S’abonner

Accès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

13 commentaires

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner