Il existe une version plus récente de cet article sur L'inflation en France et dans le monde

Nous vous recommandons de lire notre article actualisé sur daté du

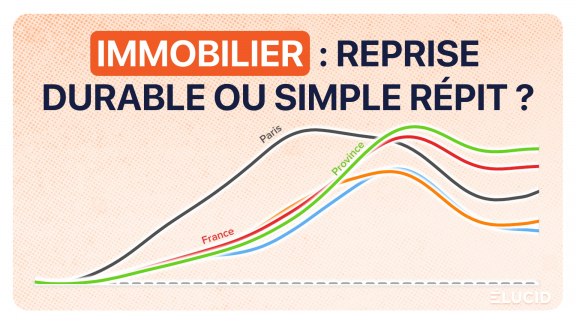

Phénomène qu’on pensait terrassé, l’inflation a fait son grand retour en 2021. Bien que le niveau du pic de 2023 ait été nettement inférieur à celui des grandes crises du XXe siècle, ses effets sur le pouvoir d’achat – et donc sur l’économie – ont été particulièrement négatifs en raison de la disparition des anciens mécanismes de protection des salariés. Désormais, l’inflation est en train de retrouver des niveaux plus normaux, mais la situation ne se stabilisera que si les dirigeants ne créent pas de nouveaux troubles géopolitiques.

1- Une inflation désormais proche de la normale

2- Beaucoup de prix de production ont explosé

3- La boucle prix-salaires : l'argument pour laisser faire le marché

4- Les profits des entreprises : 50 % de l'inflation

5- Un impact important pour le pouvoir d'achat

6- Les tendances mondiales actuelles

Ce qu'il faut retenir

Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Rappelons tout d’abord que le terme « inflation » désigne « la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix ». Elle a différentes origines, d’ailleurs durement débattues par les économistes tant il est difficile de démêler les causes des conséquences et autres conditions permissives.

On peut cependant citer l’excès de masse monétaire, l’excès de demande par rapport à l’offre, la hausse des prix des importations (en particulier l’énergie), la hausse des coûts de production (par exemple quand les salaires augmentent plus vite que la productivité), causes auxquelles on peut ajouter les phénomènes aggravants tels que les anticipations psychologiques, les mécanismes d’indexation, la panique monétaire etc…

On mesure usuellement l’inflation par l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation calculé par l’Insee, qui permet de savoir « de combien les consommateurs doivent augmenter ou diminuer leurs dépenses pour maintenir le même volume de consommation ». Cet indice ne tient pas compte de l’évolution des prix « à l’investissement », comme ceux de l’achat immobilier ou des achats d’actifs financiers par exemple.

Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité

S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

1 commentaire

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner