Faire décroître le PIB dans une société capitaliste fondée sur la croissance n’est pas anodin. Cela implique nécessairement de profonds changements sociaux et sociétaux. Ces changements doivent-ils aller jusqu’à rejeter la technologie et certains fondements de la modernité ? Et si oui pourquoi et dans quels objectifs ? Dans cette troisième chronique pour Élucid, David Cayla revient sur ce point et explique le rapport que les théories de la décroissance entretiennent avec le progrès technique.

Abonnement Élucid

Vous avez manqué l'article précédent de cette série ? Cliquez ICI pour le découvrir !

1- La décroissance est-elle indispensable ?

2- Doit-on se débarrasser du PIB ?

3- La décroissance implique-t-elle une décroissance technologique ?

4- La décroissance implique-t-elle de renoncer au développement ?

5 - La décroissance est-elle nécessairement post-capitaliste ?

6- Publication à venir...

Si les théories de la décroissance s’accordent sur l’idée de rompre avec l’objectif d’une croissance du PIB, elles peuvent néanmoins développer des conceptions très opposées sur d’autres questions telles que la croyance au progrès ou la confiance à accorder à la science.

Une première façon d’aborder la décroissance est de le faire dans le cadre d’une analyse scientifique. C’est cette approche qu’on retrouve chez l’économiste et mathématicien Nicolas Georgescu-Roegen (1906-1994) lorsque, dans les années 1970, il utilise le concept d’entropie pour appréhender les limites planétaires des activités humaines. Dans la même veine, l’économiste et philosophe Kenneth Boulding (1910-1993) propose une réflexion passionnante autour de l’idée d’une sortie de l’économie « cowboy », fondée sur le mythe de l’infinitude, pour bâtir une économie « vaisseau spatial » consciente des limites planétaires (1). Enfin, l’analyse scientifique est également au cœur des travaux du Club de Rome, qui publie en 1972 le rapport Meadows, intitulé Les Limites à la Croissance (2).

Constitué en 1968 à partir de fonds privés émanant notamment d’industriels de l’automobile, le Club de Rome rassemble près d’une centaine de chercheurs internationaux. C’est une entreprise scientifique qui entend étudier les conséquences des limites planétaires et les manières de s’y adapter. Le rapport de 1972 est le plus connu ; il s’est vendu à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires. Il entend démontrer l’impossibilité physique d’une poursuite de la croissance économique à l’horizon de quelques décennies, en raison d’une pression insoutenable exercée par l’activité humaine sur l’environnement. D’autres rapports lui succèderont, dont certains atténueront les conclusions du premier tout en s’interrogeant sur les moyens à mettre en œuvre pour éviter les effondrements économiques et démographiques.

Une approche philosophique de la décroissance

Si cette approche scientifique de la décroissance existe, il ne s’agit pas, loin de là, de la principale façon d’aborder la décroissance. Pour tout un ensemble d’intellectuels, les limites environnementales ne constituent qu’un seul aspect des problèmes soulevés par la croissance économique. Aussi, une seconde approche, plus radicale, trouve ses racines dans des considérations philosophiques et éthiques. Elle interroge certes les limites planétaires de l’activité humaine, mais entend aussi proposer une critique plus large du capitalisme et de l’organisation techno-industrielle de nos sociétés.

Cette autre façon de considérer la décroissance s’oppose bien souvent à la première. Ainsi, Philippe Braillard, professeur de relations internationales à l’université de Genève, estime que le Club de Rome relève de l’imposture. Le collectif est accusé de défendre les intérêts des pays déjà industrialisés et de proposer une démarche qui, tout en se prétendant apartisane, se révèle incapable de mettre en question les principes du capitalisme industriel. Pour Braillard, son messianisme catastrophiste témoignerait d’une « vision téléonomique de l’histoire ».

En effet, les rapports du Club de Rome ne disent pas seulement qu’il faudrait arrêter la croissance, mais ils sont fondés sur l’idée que le destin de l’humanité pourrait être modifié par la volonté humaine et la technologie. Il serait ainsi possible de « piloter une société comme on piloterait un avion », résume le militant Philippe Oberlé sur son blog. Autre reproche adressé au rapport Meadows, celui de se fonder sur une modélisation simpliste et « technocratique ». « La vie sur Terre était modélisée à l’aide d’une simulation informatique, ce qui revenait à réduire la biosphère – la vie dans toute sa complexité et sa beauté – à une vulgaire machine composée de boucles de rétroaction », estime Oberlé qui qualifie le rapport Meadows de « Bible pour la mouvance éco-technocratique », tandis que toute tentative de planification de la décroissance relèverait d’un « piège technocapitaliste».

Aux décroissants « scientifiques » s’oppose donc des décroissants « philosophiques ». Alors que les premiers critiquent la croissance en raison de ses conséquences environnementales et parce qu’ils la jugent insoutenable du fait des limites planétaires, les décroissants philosophiques entendent développer un autre projet de société fondé sur la remise en cause du système industriel. Pour les premiers, l’innovation technologique peut être une solution dans la mesure où elle permettrait de réduire l’impact environnemental des activités humaines ; pour les seconds les solutions technologiques sont refusées par principe, car elles relèveraient d’une conception instrumentale de la nature perçue comme une « réserve d’utilité » et transformée en intrants dans la machine économique. Toute solution technologique est dès lors perçue par cette seconde approche comme une « fuite en avant » impliquant de demander aux industriels de résoudre par plus de technologie les problèmes posés par la technologie elle-même.

Les raisons de se passer du progrès technique

Il existe plusieurs raisons de vouloir une décroissance technologique. La première est, bien sûr, celle des limites intrinsèques des solutions techniques. Dans un ouvrage paru en 2021, l’économiste Hélène Tordjman insiste sur l’imprévisibilité des conséquences engendrées par la mise en œuvre de dispositifs susceptibles de perturber les écosystèmes :

« Puisque, par définition, il est à peu près impossible de prévoir les trajectoires des systèmes complexes, l’ambition d’instrumentaliser par la science et la technique les processus biologiques, les dynamiques climatiques et géologiques ou les institutions sociales avec l’intention d’en maîtriser les résultats agrégés, devrait apparaître vaine. »

Il existe une raison plus fondamentale de résister au « technosolutionisme ». La technologie, contrairement à ce qu’on pourrait penser, n’augmente pas nécessairement nos capacités de maîtrise. Bien souvent, une solution technique qui apparaît de prime abord comme un outil susceptible de nous permettre de mieux contrôler notre environnement s’avère plus ambigüe à l’usage, et le contrôle gagné sur un aspect se paie d’une conséquence négative entraînant une perte de contrôle sur un autre aspect. Ainsi, les smartphones sont à la fois des instruments de connexion et des outils de « déconnexion ». Ils libèrent nos capacités à communiquer avec les autres tout en nous enfermant dans un environnement numérique qui peut isoler et provoquer de nouvelles dépendances. Tordjman résume ainsi cette dualité de la technologie :

« Nous raisonnons comme si l’on pouvait séparer les effets positifs et négatifs, garder les premiers et régler les seconds séparément. Or, comme l’a montré Jacques Ellul dès 1954, un des caractères de la technique moderne est son "insécabilité" : elle forme un système, un tout, et ses effets ne dépendent pas de l’usage que l’on en fait, ils lui sont inhérents. Le mythe de la neutralité de la science et de la technique est un des piliers de l’idéologie du progrès qui nous imprègne si profondément et nous empêche de prendre la mesure de son ambivalence. »

Le propos de Tordjman reprend, pour une large part, celui du philosophe d’origine grecque Cornelius Castoriadis (1922-1997). En 1980, ce dernier déclarait dans une conférence que « la prétendue neutralité, la prétendue instrumentalité de la technique et même du savoir scientifique sont des illusions ». Mais le discours de Castoriadis va bien au-delà. S’il faut refuser la technologie, c’est surtout en raison de la perte d’autonomie qu’elle induit. Cette vision étend une critique plus générale du capitalisme. Dans un système capitaliste, le travail – et donc les travailleurs – est exploité comme s’il s’agissait d’une marchandise. La dynamique productive est donc extérieure au travailleur et échappe à sa volonté et à son contrôle. Ce processus contrarie l’autonomie non seulement des individus, mais aussi de la société dans son ensemble et produit une hétéronomie.

Confronté à un système productif qui lui impose ses choix, l’individu ne peut s’épanouir et la société ne peut être démocratique. Or, tout comme le capitalisme, la technologie engendre une hétéronomie similaire à mesure que son fonctionnement se complexifie, car sa logique et ses effets échappent à celui qui l’utilise. « À mes yeux, le mouvement écologique est apparu comme un des mouvements qui tendent vers l’autonomie de la société ; […] il s’agit, en premier lieu, de l’autonomie par rapport à un système technico-productif, prétendument inévitable ou prétendument optimal : le système technico-productif qui est là dans la société actuelle », déclare Castoriadis lors de sa conférence.

Ainsi, pour regagner en autonomie, il ne suffit pas de participer au jeu électoral. Il faut changer en profondeur le « processus de fabrication sociale de l’individu ». Aux valeurs portées par la technologie, il faut donc proposer d’autres valeurs et construire un autre imaginaire social.

« Car la présentation de la science et de la technique comme des moyens neutres ou comme de purs et simples instruments, n’est pas simple "illusion" : elle fait précisément partie de l’institution contemporaine de la société – c’est-à-dire, elle fait partie de l’imaginaire social dominant de notre époque.

On peut cerner cet imaginaire social dominant en une phrase : la visée centrale de la vie sociale c’est l’expansion illimitée de la maîtrise rationnelle. Bien entendu, lorsqu’on y regarde de près – et il n’est pas nécessaire d’y aller très très près pour le voir – cette maîtrise est une pseudo-maîtrise, et cette rationalité une pseudo-rationalité. Il n’empêche que c’est celui-là, le noyau des significations imaginaires sociales qui tiennent ensemble la société contemporaine. »

Le problème posé par la technologie n’est donc pas simplement technique. C’est avant tout un problème sociétal et philosophique. Un autre penseur technocritique, le philosophe autrichien Ivan Illich (1926-2002), se propose de reconstruire la société autour du principe de convivialité, perçu comme une manière de rattacher l’individu à la société, de tisser des liens sociaux et de remettre la technologie au service du citoyen. Or, le principe de convivialité s’oppose nécessairement au fonctionnement techno-industriel de nos sociétés. « J’appelle société conviviale une société où l’outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité, et non au service d’un corps de spécialistes. Conviviale est la société où l’homme contrôle l’outil », écrit-il (3). Pour Hélène Tordjman, c’est exactement pour les mêmes raisons qu’il faut refuser les innovations techniques avancées par les partisans de la croissance verte :

« On l’a vu, la tendance et les “solutions” proposées dans le cadre de la croissance verte sont hyper-technologiques : outillage connecté, drones, capteurs, logiciels et algorithmes de décision. Cet outillage très sophistiqué et très cher empêche l’autonomie des agriculteurs. Ils ne prennent plus aucune décision par eux-mêmes et doivent faire appel à de multiples spécialistes pour faire fonctionner ces machines et les réparer si besoin. »

L’inefficacité technologique

Les partisans de l’approche philosophique de la décroissance rejettent les solutions technologiques, car elles engendrent des dépendances ainsi que d’insolubles problèmes sociaux et sociétaux. Mais il s’avère aussi que les innovations sont parfois de fausses bonnes idées. Ainsi, celles qui visent à réduire notre consommation d’énergie, comme les lampes basse consommation ou les moteurs plus sobres en carburant, n’entraînent pas systématiquement une baisse globale de la consommation d’énergie du fait de « l’effet rebond » qui pousse à une hausse des usages pouvant aller jusqu’à annihiler toutes les économies prévues.

Un aspect intéressant de l’effet rebond concerne la relation entre les moyens de transport et le temps de déplacement. Spontanément, on pourrait croire que plus les transports sont performants, plus les déplacements sont rapides, et plus du temps est économisé. L’histoire montre que c’est rarement ainsi que les choses se passent. En effet, en dépit d’une offre de transport qui s’est considérablement modernisée et qui est aujourd’hui bien plus efficace qu’à l’époque antique, les temps de déplacement n’ont pratiquement pas varié. Qu’on se déplace à pied, à cheval, en voiture ou en métro, on constate une étonnante stabilité du temps de transport quotidien au cours de l’histoire, lequel se situe presque systématiquement entre 1 h et 2 h. La raison en est qu’à mesure que les transports se développent, les distances parcourues s’allongent et les villes s’étalent, ce qui fait qu’en fin de compte, aller plus vite ne permet pas de gagner du temps.

Cette situation fait dire à certains chercheurs tels l’économiste Yves Crozet, que l’accélération des rythmes de vie, dont l’un des symptômes est la baisse du temps de sommeil (4), est l’une des conséquences de la croissance économique. Si l’on raisonne de manière purement quantitative, le temps libre a bien progressé avec la croissance. Le sociologue Jean Viard estime qu’au cours du XXe siècle, la quantité de temps libre dans une vie est passée de 100 000 à 400 000 heures en France (5). Pourtant, le sentiment de manquer de temps apparaît de plus en plus prégnant. Comment expliquer ce paradoxe ? Le problème est que si le temps libre augmente avec le PIB, les usages possibles du temps, les loisirs et les activités disponibles, augmentent eux aussi sur un rythme encore plus rapide, d’où une croissance de la rareté relative du temps et un désir de vitesse, un sentiment d’urgence, qui augmente à mesure que les sociétés s’enrichissent, et une hausse parallèle de la frustration de ne pas pouvoir exploiter son temps de manière satisfaisante.

Existerait-il un moyen de transport ou un niveau de richesse optimal permettant de limiter cette frustration ressentie ? Pour Illich, les véritables progrès en matière de transport ont été rares dans l’Histoire. Il existe en effet une vitesse et une technologie maximales au-delà desquelles tout progrès devient impossible. « Le vélo élève la mobilité autogène de l’homme jusqu’à un nouveau degré, au-delà duquel il n’y a plus en théorie de progrès possible », écrit-il dans Énergie et équité (1975). Autrement dit, les autres moyens de locomotion, notamment l’automobile, consomment davantage de ressources en termes d’infrastructures, de place et d’énergie, et se révèlent globalement moins efficaces que la bicyclette.

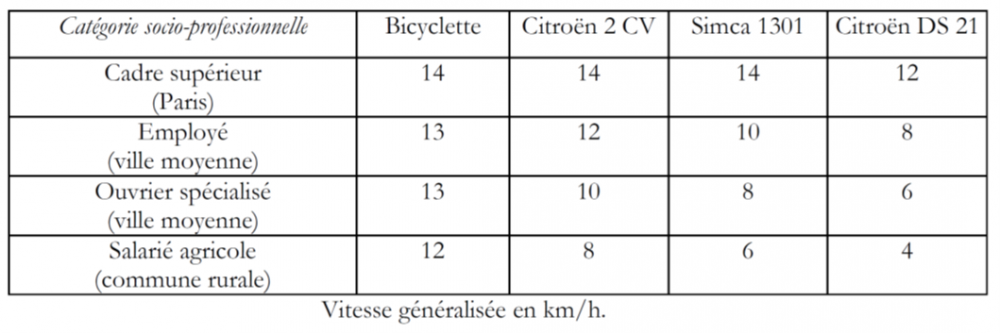

Afin de démontrer cette assertion, l’ingénieur et philosophe Jean-Pierre Dupuy entend calculer dans une annexe au texte de Illich la vitesse généralisée des moyens de transport. Ce calcul implique d’estimer le temps généralisé d’un véhicule qui inclut non seulement la durée des trajets, mais aussi le temps passé à travailler pour l’acquérir, l’entretenir et lui permettre de circuler. Rapporté aux distances globales parcourues, ce temps généralisé permet de déduire une vitesse généralisée et de montrer que cette dernière est systématiquement inférieure pour une automobile que pour un vélo. Ce résultat est encore plus vrai pour les catégories populaires dont les revenus sont faibles et qui doivent, en conséquence, travailler davantage, et donc passer plus de temps pour parcourir une certaine distance en voiture (tableau 1) (6).

L’intérêt de cette mise en perspective est qu’elle permet de montrer que certains progrès technologiques n’en sont tout simplement pas si on les étudie d’un point de vue plus global, en intégrant l’ensemble de leurs coûts annexes.

L’esprit « low-tech » au cœur de l’approche philosophique de la décroissance

Les considérations évoquées plus haut, tant sociales que techniques, expliquent pourquoi de nombreux partisans de la décroissance s’opposent aux solutions technologiques pour faire face au changement climatique. Aux « big-tech » des ingénieurs, ils opposent des « low-tech » fondées sur la simplicité, la résilience et la durabilité dans le cadre plus général d’une société tendant vers une réduction des besoins, soit une forme de sobriété.

Dans un ouvrage publié en 2021 Décroissance : fake or not ?, l’ingénieur et militant écologique Vincent Liegey insiste sur le fait que, s’il doit y avoir des innovations, celles-ci doivent se donner pour objectif d’augmenter « l’autonomie et le bien-être en répondant à des besoins essentiels, de manière soutenable pour la planète ». Concrètement, cela signifie que s’il fait froid « l’approche low-tech invite d’abord à enfiler un pull supplémentaire » plutôt qu’à augmenter le chauffage. Et si les pulls ne suffisent pas et qu’il faut investir dans un système de chauffage, l’idéal serait de « faire le choix de panneau solaires thermiques conçus de manière locale » étant donné que « le solaire thermique est le concept le plus simple, et donc le plus efficace pour produire de la chaleur ». En somme, la démarche low-tech vise à utiliser les moyens techniques permettant d’atteindre « une autonomie presque totale » en réponse aux besoins qui se doivent d’être limités.

L’un des objectifs fondamentaux de l’approche low-tech est de parvenir à réduire les intrants, notamment énergétiques. Si les énergies renouvelables telles que le solaire thermique et l’éolien sont plébiscitées, ce n’est pas simplement parce qu’elles n’émettent pas de gaz à effet de serre, mais c’est surtout parce qu’elles sont disponibles localement avec un minimum de transformation. À l’inverse, bien qu’elles n’émettent pas de gaz à effet de serre, les centrales nucléaires nécessitent de l’uranium qui doit être extrait, traité et transformé dans un processus minier et industriel dont la technicité échappe aux usagers. Le nucléaire représente donc un outil complexe de production d’électricité, au coût difficile à évaluer et qui s’insère nécessairement dans un vaste réseau électrique, donc dans une communauté humaine de grande dimension sur laquelle l’individu a peu de prise. Aussi, le rejet de l’énergie nucléaire relève moins de considérations techniques ou économiques que de principes philosophiques et éthiques.

En somme, l’esprit low-tech s’appuie sur un désir de contrôle et d’autonomie visant à réencastrer la technologie dans la société. Le problème est que ce désir d’autonomie ne peut que se traduire par une réduction des besoins auxquels il est possible de répondre, du fait du faible niveau de mécanisation de la production. Cela signifie qu’il faut davantage de temps pour produire quelque chose et que la productivité du travail sera nécessairement plus faible. Ainsi, comme le souligne Hélène Tordjman, la démarche low-tech suppose le retour de l’énergie la plus simple qui soit, l’énergie musculaire :

« De manière générale, les outils low-tech nécessitent peu de capital à construire et à utiliser. En revanche, il faut des bras. Là comme ailleurs, la transition écologique devrait s’occuper de décapitaliser les activités et remplacer le capital par du travail. »

Deux conceptions incompatibles de la décroissance

Pour conclure, il convient de souligner que tous les partisans de la décroissance ne partagent pas cette vision critique de la technologie. Le président du Shift Project Jean-Marc Jancovici estime, à l’instar des auteurs du rapport Meadows, que la baisse du PIB est inéluctable du fait de l’épuisement des ressources et des conséquences du réchauffement global. Cependant, contrairement à ceux qui s’inscrivent dans une conception philosophique de la décroissance, il ne s’affiche pas technocritique et soutient le principe de l’énergie nucléaire, ainsi que toute solution technique ou scientifique raisonnable qui permettrait d’atténuer et d’accompagner les conséquences d’une baisse du PIB.

Nous tenons là l’idée qui oppose le plus radicalement les décroissants philosophiques aux décroissants scientifiques. Tandis que les premiers voient la décroissance comme le produit d’une démarche utopique susceptible de transformer le monde et de proposer une société meilleure, les décroissants tels que Jancovici ou l’essayiste Véra Nikolski estiment que la baisse du PIB et la réduction de nos ressources énergétiques entraîneront nécessairement des conséquences sociales et politiques négatives. Ils proposent donc d’accompagner politiquement et socialement la décroissance afin d’en limiter l’ampleur.

Ainsi, derrière ces deux visions de la technologie, l’une qui estime qu’elle engendre de l’hétéronomie et qu’elle constitue une impasse, et l’autre qui estime qu’elle participe globalement au bien-être et qu’elle peut faire partie de la solution, se cachent deux conceptions parfaitement opposées de la décroissance. Dans un cas, il s’agit d’en faire un levier pour faire émerger une société idéale, dans l’autre elle représente un choc d’ampleur auquel nous devons collectivement nous préparer.

L’opposition entre ces deux approches pousse parfois à des descriptions caricaturales. Les analyses de Jancovici sont ainsi quelquefois renvoyées à celle de la croissance verte. C’est une erreur, car le pari de la croissance verte est justement qu’il est possible d’éviter toute décroissance en misant sur des innovations permettant de substituer indéfiniment d’autres énergies et d’autres ressources aux énergies et aux ressources qui viendraient à manquer. Or, c’est justement à cette idée que Jancovici s’oppose.

La seconde caricature qu’il convient d’éviter est celle qui consisterait à penser que les partisans d’une approche scientifique de la décroissance seraient des conservateurs souhaitant préserver l’ordre établi et sauver le capitalisme. En réalité, tout projet de décroissance suppose de revoir en profondeur notre modèle de société. L’ingénieur Clément Caudron l’explique avec clarté dans son livre Il est urgent de ralentir : « La décélération […] se traduirait en effet par plusieurs conséquences particulièrement néfastes pour les détenteurs de capitaux, créanciers et actionnaires. […] Le stock de richesses détenues sous forme de titres financiers fondra brutalement ». Caudron appartient à ceux qui proposent une conception scientifique de la décroissance. Pour autant, son livre est loin de défendre l’ordre établi et témoigne d’une maîtrise fine des enjeux économiques et sociaux impliqués par la mise en œuvre d’une stratégie conduisant à réduire le PIB et le dynamisme des flux économiques.

Comme on vient de le voir, la décroissance n’implique une décroissance technologique que dans le cadre des approches philosophiques de la décroissance. Néanmoins, les partisans de ces approches représentent une proportion importante des militants et des intellectuels qui portent un projet de transformation radicale de la société. La question à laquelle il faudrait répondre à présent est celle de savoir de quel type de société il s’agit, et de comprendre si elle s’inscrit ou non dans une perspective humaniste et véritablement émancipatrice. Ce sera l’objet de la prochaine chronique.

Découvrez la suite de cette série d'articles très prochainement sur notre site...

Notes

[1] On doit à Boulding le célèbre aphorisme suivant : « Celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste ».

[2] Il est à noter que la traduction française du rapport est écrite sur le mode interrogatif, Halte à la croissance ?, ce qui ne correspond pas à la démonstration et aux conclusions du rapport.

[3] Ivan Illich, La Convivialité (1973), in Œuvres complètes, t. I, Fayard, Paris, 2004, p. 456.

[4] D’après Santé Publique France, les Français auraient perdu entre 1 h et 1 h 30 de sommeil en 50 ans.

[5] Jean Viard (2004), Le sacre du temps libre : La société des 35 heures, Éditions de l’Aube.

[6] Jean-Pierre Dupuy (1975), « Annexe : À la recherche du temps gagné », dans Illich, I. (1975) Énergie et équité, p. 48.

Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !

Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :

S’abonner

Accès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

4 commentaires

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner