Le capitalisme mondialisé a suscité de profondes désillusions ces deux dernières décennies et une inversion de tendance paraît très improbable. S’il est capable de s’adapter et s’il est également possible que des découvertes de ressources ou de technologies viennent à son secours, il semble malgré tout être entré dans une phase terminale, à de multiples égards.

Abonnement Élucid

Plus que tout autre fait, le Covid a infirmé le discours, prégnant chez les élites économiques, médiatiques et politiques, d’une globalisation naturelle, bénéfique et irréversible. Il a conduit à fermer des frontières dites infermables, a généré des pénuries de biens essentiels, a momentanément fait exploser les coûts du transport, a suspendu la rente annuelle du tourisme escomptée par les pays désindustrialisés et a perturbé les chaînes d’approvisionnement. Il a rappelé par-là l’existence des ruptures et des aléas, à rebours d’une vision linéaire de l’Histoire et d’une illusion de contrôle, et il a fait la démonstration que les virus « circulaient » au même titre que les marchandises, les capitaux et les hommes.

Une succession de désillusions

La fissuration du mythe de la « mondialisation heureuse », et de ses déclinaisons de « l’Europe qui protège » ou de « l’euro vecteur de paix et de prospérité » préexistait toutefois largement à l’irruption du Covid. De nombreux évènements, d’ordre politique, économique, social ou encore religieux, et la somme des travaux intellectuels qui dissertèrent sur leurs causes et leurs conséquences, y contribuèrent tour à tour, démentant les promesses d’abondance, de paix, et d’avènement du village global sous le parrainage bienveillant des États-Unis.

Le krach d’août 2007 sanctionna ainsi deux des ressorts de la globalisation : la mise en concurrence internationale des travailleurs et la financiarisation. La première, faussée par le recours au protectionnisme, la sous-évaluation des monnaies et les différences de normes, de taxes ou de niveaux de rémunération selon les pays, généra un chômage de masse et une précarisation qui restreignit l’accès à la propriété. La seconde prit la forme de crédits subprimes dont les banques se défaussaient du risque en transformant des créances en titres, ensuite répandus sur le monde.

Le krach de 2007 exigea l’implication des États au-delà des fonctions auxquelles ils s’étaient cantonnés, donna lieu à des nationalisations à contre-courant du mouvement de privatisations des dernières décennies, obligea les banques centrales à des politiques « non conventionnelles » et amena à pointer du doigt l’argent facile de la spéculation, les « paradis fiscaux », les bonus des traders et autres parachutes dorés. La « crise des dettes souveraines » survenue deux ans plus tard, précisément déclenchée par l’explosion de la dette publique consécutive au sauvetage des banques, mit ensuite en lumière les divergences créées par l’euro et ses contradictions insurmontables. Elle amena la Commission européenne, le Fonds monétaire international et la BCE (la « troïka ») à passer outre des traités prétendument inviolables afin d’appliquer des contrôles des mouvements de capitaux.

Le rejet du TCE par les Français et les Hollandais en 2005, la victoire du « oui » au Brexit et l’élection de Donald Trump en 2016 ou encore l’irruption des Gilets jaunes en 2018 témoignèrent eux des fractures multidimensionnelles, profondes et croissantes au sein des sociétés occidentales. Les élites, au sens des 20 % les plus riches, bénéficient de la globalisation. Elles travaillent dans les secteurs à forte valeur ajoutée, concentrent les meilleures offres scolaires, de transports et de loisirs, sont protégées du multiculturalisme, dont elles font la promotion, par des frontières invisibles (digicodes, contournement de la carte scolaire, etc.), et n’ont plus guère de sentiments patriotiques, voire s’affranchissent, pour une partie d’entre elles, de leurs obligations nationales.

La classe moyenne occidentale, dans sa dimension à la fois économique et culturelle de porteuse des modes de vie américains et européens, a, au contraire, disparu sous les effets de la globalisation. Les habitants des petites et moyennes villes et des territoires ruraux sont « assignés à résidence » en raison des contraintes foncières, économiques et de la recomposition sociale des territoires sous l’effet de la démographie. Ils demandent à être pris en compte par les élites, souffrent des « politiques de compétitivité » appliquées pour « s’intégrer à la mondialisation » et souhaitent être protégés du libre-échangisme, du « travail détaché » et des flux d’immigration de masse source à leurs yeux d’insécurité et de perte d’identité.

Plus ancien encore comme évènement, mais traumatique et d'une grande portée symbolique, le 11 septembre 2001, qui fit tomber le « centre de commerce mondial » (World Trade Center), révéla l'un des aspects les plus sombres de la globalisation. Tout comme elle fait la prospérité de mafias et de marchands d’armes, elle profite à des organisations islamistes qui fonctionnent en réseau, un mélange d'archaïsme et de modernité en rupture avec la perspective, résumée dans l’expression de « Fin de l’Histoire », d’un triple triomphe de la démocratie libérale, du marché capitaliste et de la sécularisation. Elles retournent aussi les nouvelles technologies de la globalisation (les réseaux sociaux, comme jadis les cassettes propageant la révolution iranienne) contre les pays occidentaux pour s'adjoindre des jeunes en errance.

Sur le plan strictement géopolitique, là aussi, le capitalisme mondialisé, chargé de réunir les différentes aires civilisationnelles dans le « village global » a échoué. Son pays-vecteur, les États-Unis, et ses alliés ont au contraire accentué les déséquilibres du monde depuis la chute du mur de Berlin à travers des guerres censées répandre la démocratie sur le globe (l’Irak en 1991 et en 2003, le Kosovo en 1999, l’Afghanistan en 2001, la Libye en 2011). Ils le paient, depuis la guerre civile syrienne de 2011, d'un isolement diplomatique grandissant.

Cette fragilisation sur l’échiquier international n’empêche pas les Américains d'être bellicistes, de pratiquer l'extraterritorialité du droit ou d'espionner sans vergogne leurs alliés, mais d'autres puissances, moins libérales et bien décidées à tourner la page d’un monde unipolaire, comme la Chine et la Russie se sentent dorénavant en mesure de concurrencer l’ancienne « hyperpuissance » sur plusieurs terrains (militaire, économique, monétaire, numérique). La situation des États-Unis est d'autant plus préoccupante pour eux qu'ils sont déjà considérablement fragilisés en interne (de fortes tensions sociales, politiques et culturelles, la baisse de leur espérance de vie, etc.).

Les désillusions de la globalisation, enfin, concernent les nouvelles technologies de communication. La révélation par Edward Snowden, en 2013, de la surveillance de masse exercée par la NSA, le scandale de Facebook-Cambridge Analytica en 2018 et les vols massifs de données ces dernières années sapèrent les espérances qui leur étaient associées de démocratisation du monde (un mythe entretenu un temps par l’effet mirage des « printemps arabes »), d’horizontalisation des rapports sociaux et de solidarité planétaire. Le web à portée d’ordinateur et de smartphone a, au contraire, accentué jusqu’ici deux caractéristiques du capitalisme bien moins réjouissantes : l’extension du domaine du contrôle et la concentration du pouvoir, entre les mains des GAFAM qui font peser une menace considérable sur la liberté d’expression.

Les pénuries récentes et à venir

Les tendances dont les évènements évoqués jusqu’à maintenant furent les déclencheurs ou les catalyseurs continuent à travailler en profondeur et en surface les sociétés occidentales. Pire encore, presque toutes s’aggravent.

Qui plus est, plusieurs autres évènements aux conséquences importantes sur la globalisation sont advenus depuis le Covid. La guerre en Ukraine a perturbé l’approvisionnement en céréales, en engrais et en gaz, a confirmé l’isolement diplomatique des États-Unis et a réintroduit le spectre d’une troisième guerre mondiale. L’embrasement israélo-palestinien est lui venu rappeler la grande instabilité d’une région qui figure parmi les plus importantes sources mondiales de pétrole. Il fait craindre un effet domino au Moyen-Orient et dans le monde et révèle à son tour la solitude des pays occidentaux, dont les prises de position tranchent par rapport à la majorité de la planète.

Des faits moins médiatisés, pour finir, ont grippé le fonctionnement de la machine ou en ont révélé des fragilités, tels que des cyberattaques, destinées à se multiplier en propension de la numérisation, le blocage du canal de Suez pendant six jours en raison d’un embouteillage créé par un porte-conteneur et les attaques répétées des Houtis dans la mer Rouge contre des bateaux transportant des matières premières ou des produits semi-finis. Les vulnérabilités générées ou dévoilées par une actualité de plus en plus tumultueuse, souligne le géographe Renaud Duterme, ne se traduisent pas par des pénuries majeures et sont pour le moment globalement surmontées, mais elles se multiplient, proviennent de causes très diverses et tendent à toucher l’ensemble des secteurs. Elles attendent de se coaguler pour devenir plus dangereuses.

Au nombre des ressources qui menacent de faire l’objet de pénuries importantes à l’avenir figurent le pétrole, le sang de nos économies pour reprendre la fameuse métaphore de Matthieu Auzanneau, et de nombreux minerais, indispensables dans le contexte actuel à la production et à l’acheminement et aussi à la numérisation. Le géographe Renaud Duterme a dressé un vaste état des lieux dans son dernier livre. Leur raréfaction entraîne une exploitation de moins en moins écologique, restreint la possibilité de se rabattre chez un autre producteur en cas d’imprévu, et rend leur prix beaucoup plus instable et élevé à la fois, ce qui remettra de plus en plus en cause les avantages tirés des délocalisations — indissociables des porte-conteneurs, des camions et des avions.

Quant à la fourniture d’électricité nécessaire au maintien de nos modes de vie, elle ne pourra pas être assurée simplement par l’addition du nucléaire — déjà confronté dans un pays comme la France à plusieurs difficultés — et des énergies intermittentes. Le recours au gaz et au charbon, lui, est non écologique, rejeté par les populations ou expose à des dépendances géopolitiques. Sur le plan humain également, alerte pour finir Renaud Duterme, la main-d’œuvre manque dans de nombreux secteurs stratégiques (agriculture, transport routier, domaine médical), effet d’un capitalisme qui déshumanise les métiers à faible valeur ajoutée, notamment par de la bureaucratie, des objectifs comptables et une faible considération.

La perspective de graves pénuries menace d’autant plus la globalisation que le capitalisme, dont elle est l’extension mondiale, sature à plusieurs égards, comme une bulle trop grosse se prépare à éclater. Sa globalisation et sa financiarisation répondaient déjà à la nécessité pour lui d’échapper à la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Par ces deux biais, il a seulement retardé l’échéance, car elle constitue toujours sa barrière interne, soutient Jean-Claude Michéa, qui cite en exemple le fait que la croissance exponentielle du secteur tertiaire ne s’accompagne pas de croissance de la quantité de valeur réellement produite. L’enrichissement outrancier actuel des actionnaires se fait, par ailleurs, au prix de l’endettement des États et des ménages ainsi que de la création monétaire.

Une grande part de la croissance des pays dits développés tient enfin, d’après l’économiste Robert Heilbroner cité par le juriste Olivier de Schutter, à la marchandisation des existences, que ce soient des relations sociales, des domaines préservés jusqu’alors ou des corps (mères porteuses, cobayes humains payés par les grands groupes pharmaceutiques, etc.), un vampirisme que le ressort vital des êtres humains, constante anthropologique, ne pourra pas tolérer au-delà d’un certain seuil.

Les limites des capacités d’adaptation du capitalisme

Les difficultés actuelles et à venir ne changent pourtant pas grand-chose au constat ramassé dans la formule de Fredric Jameson, selon laquelle il est plus facile aujourd’hui d’imaginer la fin du monde que celle du capitalisme.

Cela tient, d’une part, aux prophéties ratées du passé et à l’étendue de son empire aujourd’hui sur nos vies, telle qu’un autre agencement social est difficilement concevable. Le rejet de l’hypothèse de la fin du capitalisme dans un futur proche à l’échelle de l’Histoire, c’est-à-dire à horizon des prochaines décennies, tient, d’autre part, à deux raisons. La première est la confiance en l’invention de nouvelles technologies et en la découverte de nouvelles ressources lui sauvant la mise, alors qu’elles pourraient au contraire aller dans le sens de l’avènement d’une autre organisation économique et sociale. La seconde est sa grande plasticité (l’exemple typique étant le compromis social-démocrate d’après-guerre), reconnue y compris par ses adversaires les plus critiques. En vertu de cet atout, le capitalisme pourrait ainsi se verdir pour survivre.

Néanmoins, sa plasticité ne couvre sans doute plus un spectre aussi large que du temps des Trente Glorieuses, dans la mesure où il ne s’agit plus pour lui de faire avec des traditions encore vivaces, ou des gouvernements pas encore reconfigurés en « gouvernance ». Avec la globalisation, mais pas seulement, le capitalisme est devenu plus proche que jamais de sa forme chimiquement pure, celle d’un fait social total selon l’expression de Jean-Claude Michéa, reprise de Marcel Mauss. Le renationaliser, le désenclaver de certains domaines, le ramener à davantage de mesure reviendrait, selon la belle expression de Karl Marx, à « faire tourner à l’envers la roue de l’Histoire », à le faire revenir à son adolescence en quelque sorte, une négation du processus de déploiement des grandes forces historiques (naissance-essor-décadence-mort).

Surtout, l’adaptation dont le capitalisme est capable ne peut pas aller jusqu’à porter atteinte à certaines de ses dimensions, car elles sont ses fondations mêmes. Le libéralisme moderne, la philosophie politique sur lequel il est fondé, promet la satisfaction de désirs tenus pour insatiables par la hausse illimitée et la centralisation de la production, la division du travail et la surexploitation des ressources. Il a logiquement fait émerger des sociétés complexes, volumineuses et énergivores.

Le libéralisme moderne repose également sur le déracinement des individus par rapport aux cadres d’appartenances, aux traditions, à la morale, à la nature et à la religion, qui font barrage à l’envie, à la cupidité et à la vanité. Dès lors, un capitalisme qui renoncerait à la croissance, dont on connaît aujourd’hui les ravages en matière d’écologie et les limites sociales (la coexistence du chômage et de fortes inégalités par exemple), ou se verdirait, à rebours du productivisme, de la surconsommation, de l’artificialisation des terres, du libre-échange, du gigantisme, et de l’extractivisme, renoncerait à lui-même, tout comme s’il abandonnait le salariat, soit la vente par le travailleur de sa force de travail et sa mise sous contrôle par une hiérarchie.

De multiples saturations

En dépit de son génie d’adaptation et d’heureux renforts, incertains, mais possibles, de technologies ou de ressources, le capitalisme n’en demeurerait pas moins insoutenable pour trois autres causes au minimum.

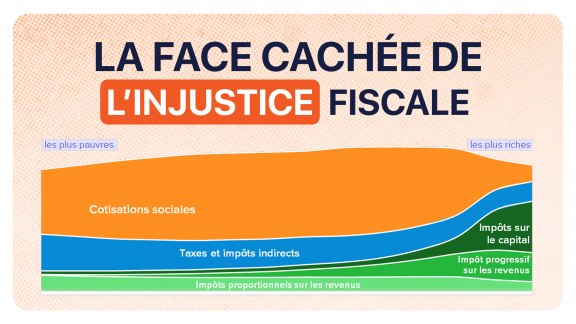

La première est une saturation sociale. Les inégalités économiques et toutes les autres (de logement, de transports, etc.) s’accentueront dans un contexte de pénuries et de réchauffement climatique et il sera de plus en plus difficile d’indemniser les plus touchés. D’autre part, quand bien même ces défis seraient neutralisés par des découvertes allant dans le sens du capitalisme, celui-ci n’en continuerait pas moins de produire de l’injustice croissante.

Comme le reconnaissent les plus ardents libéraux, les inégalités lui sont inhérentes, ce dont ils s’accommodent au nom de l’« efficacité » et de la « liberté ». Elles suivent aujourd’hui la courbe du pouvoir des firmes transnationales, qui profitent des « politiques de compétitivité », des sur-avantages obtenus par le lobbying ou de pratiques illégales, et des grosses fortunes dans la globalisation, comme le souligne l’inflation actuelle nourrie par la volonté de superprofits de la part de grands groupes en positions dominantes. Or, les inégalités ont dépassé depuis longtemps des seuils insoutenables et prennent un caractère explosif (dont témoignent les « morts de désespoir » américains et les suicides des agriculteurs, parmi bien d’autres indicateurs).

Les difficultés du quotidien (le chômage, le temps partiel, les bas salaires et la désertification de leurs cadres de vie, etc.), le sentiment d’injustice et l’exaspération devant le mépris d’élites coupées de la réalité par les développements du capitalisme se traduisent d’ores et déjà par une multiplication des révoltes (les gilets jaunes après les bonnets rouges, les plus grandes manifestations sociales au Royaume-Uni depuis Thatcher, la mobilisation massive en France contre la réforme des retraites et maintenant le blocage des agriculteurs). La distribution de chèques, les compensations financières « quoiqu’il en coûte » et l’annonce de « revalorisations » ici et là ne suffisent pas à éteindre une grogne qui vient de loin et ne concerne pas seulement l’économie. Les gouvernements semblent compter sur la communication et la répression pour gagner du temps et les plus riches donnent davantage l’impression de chercher à se préserver de la colère populaire qu’à vouloir y remédier.

La chute du mur de Berlin, selon Régis Debray, avait emporté avec elle l’idée de révolution. Il est possible que, dans un contexte de raréfaction de ressources élémentaires comme l’eau potable et face aux scandales à venir (« l’electricgate », parmi tant d’autres), le cycle se referme. Le risque d’une guerre civile, qu’entraîne généralement la révolution, semble aussi envisageable à beaucoup aujourd’hui tant les sociétés occidentales sont fracturées. Or, l’ordre social est tellement imprégné du capitalisme dans ses différentes dimensions que son renversement, ou la création de contre-sociétés fondée sur des traditions laissées de côté ou de nouvelles bases, peut amener à de profonds bouleversements économiques, politiques et culturels.

La seconde limite du capitalisme, trop négligée, est une saturation psychologique. Fondamentalement autodestructeur, il ne sape pas seulement les conditions du bien-être qu’il promet et de l’habitabilité de la planète en surexploitant les ressources, en polluant, en saccageant la biodiversité et en détruisant les forêts et les océans, poumons de la population mondiale. Il fait aussi table rase des traditions et des cadres particuliers d’appartenance (famille, quartier), ou les recompose à son avantage, car ils sont des obstacles à sa marchandisation du monde, et il abîme ainsi les fondations de l’être-ensemble sans lequel il ne peut exister, car il ne produit pas, pour sa part, de lien social digne de ce nom.

En imposant le gigantisme, la bureaucratie et la vitesse, le capitalisme accable en outre des âmes et des corps sursollicités, sur-stimulés, surinformés, qui ont besoin « d’échelle humaine », d’enracinement, d’un minimum de spontanéité, de sagesse et de temps pour assimiler les changements. En d’autres termes, il ne remplit pas une vie. Les hommes ont été coupés de leurs besoins réels, de ce qui leur permet de sublimer leur violence, d’un travail riche de sens et d’autonomie (d’où le rejet du salariat par une partie de la jeunesse aisée), des autorités légitimes, de la continuité des identités, des générations et de l’Histoire, et de lien communautaire fondé sur de la confiance et de la décence commune. La dépression du consommateur occidental peut ainsi être lue de façon métaphorique comme l’annonce du passage à d’autres modalités de vie par épuisement des précédentes.

La dernière des trois causes de l’insoutenabilité du capitalisme est d’ordre culturel. Le mouvement d’unification marchand du monde et d’extension du soi-disant « american way of life », contre la diversité des traditions, des cultures et des langues, s’est doublé d’une fragmentation de la planète — la multiplication des frontières, visibles ou invisibles et des murs, la poussée des communautarismes et des identitarismes —, un processus qui s’accélère. Des religions se réaffirment sous leurs traits les plus dogmatiques et intolérants, des hindouistes en Inde aux orthodoxes israéliens en passant par les islamistes et les évangélistes américains. Elles offrent des repères dans le désordre du monde et une partie d’entre elles exploite le ressentiment contre les Occidentaux générés par leurs guerres, leurs firmes transnationales et leurs modes de vie. La standardisation et la sécularisation du monde par le capitalisme butent, en somme, sur des résistances et des résurgences censées appartenir au passé du point de vue du libéralisme moderne. Elles lui rappellent l’indispensable besoin de racines, de sacré et de spiritualité dans le cœur des hommes.

À de très nombreux égards, un chapitre de l’Histoire, si souvent confondu avec le Sens de l’Histoire lui-même, semble par conséquent en train de se clore. Le suivant, dont les contours sont discernables ici et là, conservera possiblement certaines caractéristiques du capitalisme ou ses technologies, mais il les réagencera d’une tout autre façon, si bien qu’elles ne produiront pas les mêmes effets. Reste à savoir si ce sera au final pour du mieux, ou du pire.

Photo d'ouverture : @Midjourney

Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !

Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :

S’abonner

Accès illimité au site à partir de 1€

Déjà abonné ? Connectez-vous

2 commentaires

Devenez abonné !

Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.

S'abonner